«Actuar como si”: La eficacia simbólica del autoritarismo, por Rafael Uzcátegui

X: @fanzinero

Recientemente, a propósito de la detención de cuatro tesistas universitarios, una conocida gestora cultural del oficialismo negó que hubiesen estado en condición de desaparición forzada, lo que motivó la respuesta de una familiar de los detenidos. Esta negación de las violaciones de derechos humanos, ocurridas bajo el bolivarianismo, permite abordar los mecanismos de resiliencia autoritaria que aseguran la continuidad de regímenes como el venezolano.

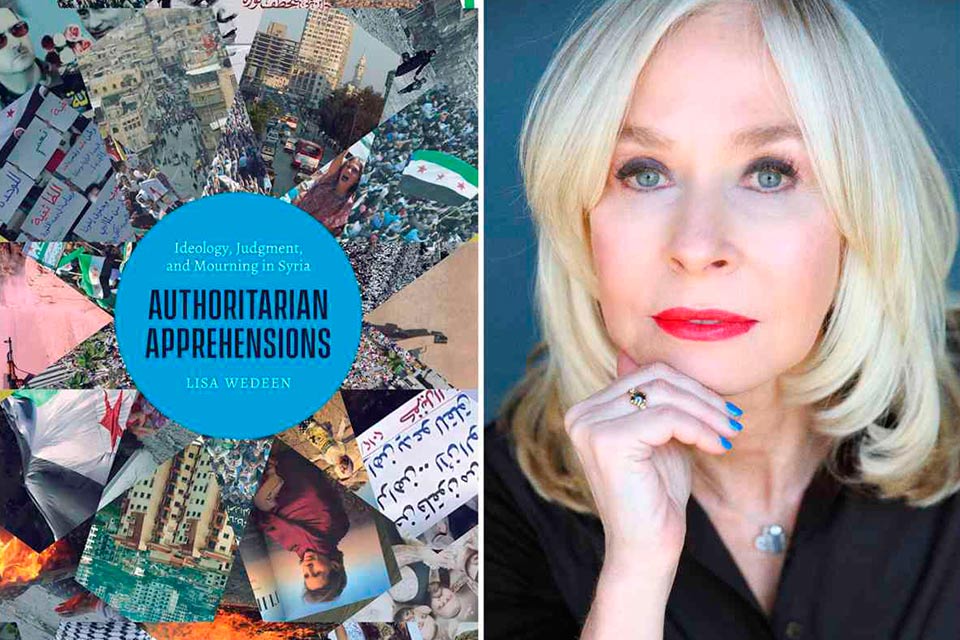

En 2019 la académica Lisa Wedeen publicó el libro Aprehensiones autoritarias: Ideología, juicio y duelo en Siria, que ayudó a comprender lo que entonces parecía el régimen monolítico de Bashar al-Ásad, finalmente derrocado en diciembre de 2024, tras veinticuatro años de gobierno.

La mirada de Wedeen fue innovadora y puede ayudarnos a iluminar aspectos del conflicto venezolano. La autora describió su objetivo en una entrevista para Open Democracy:

«El libro investiga las complejas, variadas y a menudo incoherentes formas de dirigirse a la ciudadanía que contribuyeron a asegurar el apoyo necesario al régimen para su supervivencia. Sostiene que la ideología es fundamental para cultivar el apego ciudadano. Funciona no solo a través de la creencia absoluta, sino también mediante mecanismos que complejizan la creencia y la incredulidad, sobre todo debido a la capacidad de las personas para saber algo y desconocerlo simultáneamente. La ideología puede generar una lealtad ferviente, pero también ambivalencia; y en el caso de Siria, esta ambivalencia —la oscilación manifiesta de la población entre el deseo de reforma y su apego al orden— fue crucial para la supervivencia del régimen.»

Wedeen se pregunta cómo sobrevivió el autoritarismo sirio tras el levantamiento popular de 2011, que amenazó su continuidad, y qué revela sobre los «encantos» del autoritarismo en general. Su respuesta combina etnografía, análisis mediático y teoría política: el régimen no solo reprime; produce mundos de sentido —afectos, rituales, sátiras, rumores, imágenes— que organizan la percepción, enmarcan el juicio y modulan el duelo. Ese ecosistema simbólico genera ambivalencia y complicidad pública, condiciones que hacen vivible al régimen para una parte de la sociedad.

Un aporte del texto es que desplaza el foco del «lavado de cerebro» –la explicación tradicional sobre la obediencia– hacia la ecología de prácticas que moldean la percepción y el juicio, no solo entre los leales al régimen, sino también en la población en general.

El autoritarismo se sostiene creando inseguridad y perplejidad (qué creer, cómo juzgar), al tiempo que ofrece marcos interpretativos que reducen la incertidumbre para los fieles.

Actuar como si

El libro complementa la noción de «preferencias falsificadas» de Timur Kuran, quien sostiene que en sociedades autoritarias la mayoría de las personas no expresa públicamente lo que realmente piensa, sino lo que considera socialmente seguro o ventajoso decir. Wedeen analiza el mismo fenómeno desde otro lugar: no racional-económico, sino simbólico, cultural y afectivo.

Mientras Kuran explica el conformismo público como una estrategia racional ante riesgos sociales o políticos, Wedeen se interesa por cómo los sujetos llegan a habitar sinceramente (aunque con ambivalencia) las ficciones del poder. Por lo tanto, desplaza el foco del cálculo del miedo hacia la producción de sentido. La académica lo explica como el actuar «como si»: participar en los rituales del poder sabiendo que son falsos, pero encontrando en ellos una forma de sobrevivir o pertenecer.

Donde Kuran habla de falsificación de preferencias, Wedeen describe una «habitación simbólica» de la falsificación: la gente actúa, bromea, repite consignas y, con el tiempo, esas prácticas producen su propio tipo de creencia.

Desde esta perspectiva, podemos entender cómo la documentalista chavista mencionada al inicio vive dentro de un universo simbólico —rituales, consignas, medios, humor oficialista— que le permite no sentir contradicción moral: intuye que algo anda mal, pero actúa como si el relato oficial tuviera sentido, porque le da orden y pertenencia. Por eso la hegemonía comunicacional no solo mantiene el miedo, sino también afectos compartidos: orgullo, nostalgia, victimización («bloqueo», «antiimperialismo»), que convierten la falsificación en identidad moral.

La autora de Aprehensiones autoritarias introduce otros elementos que pueden enriquecer el debate venezolano. Uno de ellos es que el régimen define qué es creíble y qué es excesivo, permitiendo críticas dispersas como desahogos, pero bloqueando toda posibilidad de coordinación colectiva.

Otro, muy sugerente, es el del «duelo». Según Wedeen, el régimen bloquea o instrumentaliza el duelo: unas pérdidas se vuelven hipervisibles, otras se niegan o ridiculizan. Sin duelo público, advierte, no hay comunidad moral compartida; con duelo sesgado, se sostiene la lealtad afectiva del núcleo prorégimen.

La necesidad de enriquecer el debate

Si leemos nuestra tragedia desde Wedeen, podemos afirmar que el autoritarismo venezolano mantiene su base no solo por coerción, sino por la construcción de un universo moral autónomo. Ese universo se alimenta del miedo, del duelo selectivo y de la saturación simbólica. Romper la hegemonía comunicacional implicaría, por tanto, reabrir el juicio moral y el duelo compartido.

En este sentido, enriquecer el debate venezolano exige superar la parálisis narrativa que durante años ha reducido la comprensión del autoritarismo a sus expresiones más visibles —represión, censura o corrupción— sin atender a las formas más sutiles de su persistencia simbólica y afectiva.

Incorporar enfoques comparados, como los que propone Lisa Wedeen, nos permite reconocer que el poder también se sostiene en el terreno del sentido: en los marcos que definen lo creíble, en las emociones compartidas que legitiman la inercia y en las ficciones que vuelven moralmente habitable la obediencia.

*Lea también: Se prolonga la incertidumbre, por Gregorio Salazar

Venezuela necesita un análisis que observe no solo los abusos del régimen, sino también las condiciones culturales, comunicacionales y emocionales que los vuelven soportables, para imaginar una reconstrucción democrática que no se limite a cambiar de gobierno, sino que restituya la capacidad colectiva de juzgar, sentir y recordar juntos.

El camino es arduo y desafiante, pero no hay otro.

Rafael Uzcátegui es sociólogo y codirector de Laboratorio de Paz. Actualmente vinculado a Gobierno y Análisis Político (Gapac) dentro de la línea de investigación «Activismo versus cooperación autoritaria en espacios cívicos restringidos»

TalCual no se hace responsable por las opiniones emitidas por el autor de este artículo