Barrera: Al no estar en Facebook, me pierdo una cantidad increíble de peleas inútiles

Alberto Barrera Tyszka entiende que se utilicen las redes sociales para expresarse, pero le parece que mucho de lo que allí se expresa es de muy bajo nivel

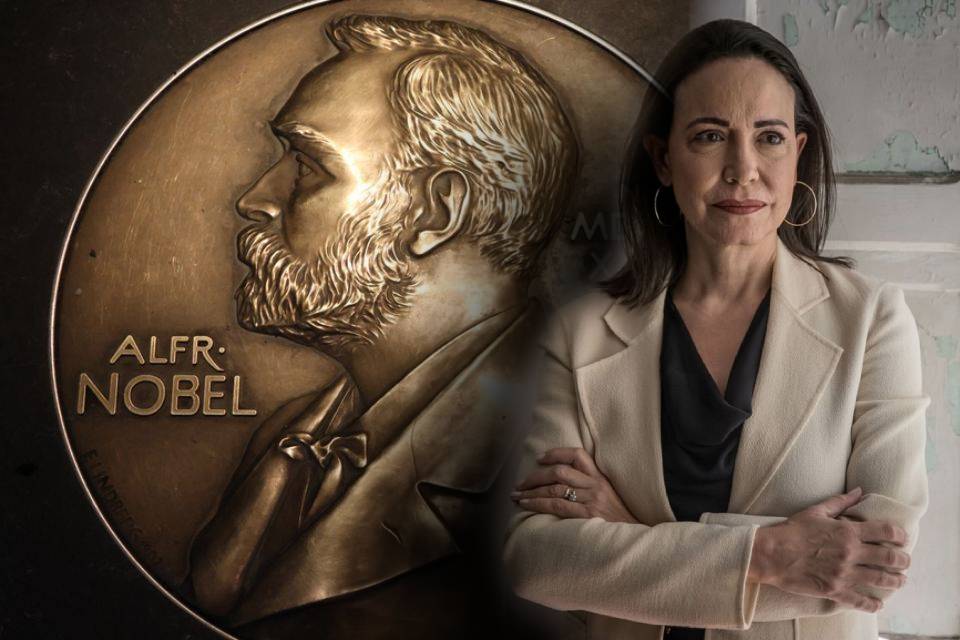

Andreina Mujica/Vicente Ulive

Al oeste del territorio venezolano, en los Andes, una niña de apenas 12 años espera cada tres días emocionada por los periódicos viejos del vecino. Sus padres esperaban el impreso con paciencia; los textos terminarían formando una elegante alfombra para la jaula de los loros de la casa. Sin embargo, la niña atesoraba las páginas donde aparecía la columna de Alberto Barrera Tyszka. Años después, lo reencontraría en París, en el Instituto Cervantes, en la presentación de su libro, « Les derniers jours du Commandant (Gallimard, 2018). Esos últimos días del Comandante, narrados con la espectacular pluma de Barrera, le dan a los galos una forma distinta de comprender a este personaje y un poco más la historia de Venezuela.

Andreina Mujica y Vicente Ulive se reunieron con el escritor para conversar sobre política, literatura y redes; he aquí el resultado.

-Hay dos estilos bien subrayados en su libro. Está el periodístico, donde se narra la situación de Venezuela en el 2012, y el literario, donde los personajes ficticios hacen avanzar el relato. ¿Cómo sucede ese proceso de escritura?

-La verdad, no escribo de manera planificada. Quizás se lea así, pero yo no tengo un método para diferenciar estilos. Lo que sí hice fue investigar de la manera más seria posible todo lo que tuviese que ver con la muerte de Chávez. Quería ser muy respetuoso con la enfermedad, incluso con el propio Chávez. Es por esto que apelé a la rigurosidad periodística: Allí todo, absolutamente todo lo que él dice, es sacado de sus discursos. Hay manera de ir a la fuente original y comprobarlo. Esto se mezcla, como bien señalan, con la narrativa de ficción. Está la parte de la enfermedad, toda la opacidad en torno a su figura; el país por un lado y los personajes ficticios por otro. Entonces, esta mezcla se hizo sin plan o esquema deliberado. A medida que iba avanzando, alternaba estilos, de manera libre y sin tramas preestablecidas.

-Usted comentaba en la conversación con Rayma en el Wynwood Times, que su aproximación no era la de dividir la estructura y el contenido de la narración. Es decir, usted no erige una estructura global del relato para después llenarla de contenido. Sería algo más como Agatha Christie, que avanzaba en su novela sin saber quién era el asesino. Eso lo escogía ella al final del libro.

–Sí, es verdad, no tengo método, avanzo como a ciegas. Yo creo que escribir es una forma de conocerme, de saber qué quiero, y de cómo lo voy a contar. Entonces, para mí, a medida que voy escribiendo es que voy decidiendo para dónde va el relato. Existen escritores, que son muy buenos, que tienen una idea clara del relato desde el principio, pero no es mí aproximación particular. A veces sé, obviamente, hacia donde quiero ir en líneas generales, pero eso de saber cuántos capítulos va a haber, hacer fichas narrativas y tener un plan preciso, no es lo mío.

-En cuanto a las redes sociales y su uso en Venezuela, se dice que twitter es la más utilizada, pero usted afirma que tan sólo un 1% de la población utiliza esa red social. ¿Hasta qué punto es eso cierto?

–Bueno, ese dato me lo dio Flor Alicia Anzola, quien condujo un estudio sobre el tema.

-Por eso me parece que hacen demasiado ruido para la cantidad de gente que son. Ahora bien, me parece que en Venezuela, con toda la hegemonía comunicacional que ha desarrollado el Gobierno, se ha invisibilizado a una gran cantidad de gente. ¿Cómo se expresa Henrique Capriles? No tiene otra opción sino volcarse a twitter, o un canal de youtube, lo cual viene a ser casi lo mismo. Es por esto que ese medio de comunicación tuvo tanta acogida en Venezuela. Sucede igual en otras partes del mundo: muchos políticos se valen de esto. Hoy en día, los medios impresos utilizan twitter como referencia, citan tuits en vez de discursos o artículos. Me pregunto entonces qué clase de futuro es ese, de periódicos compuestos de tuits. También me pregunto si leer tuits es estar informado. Hay una tentación a creer que si leemos solamente el titular o el tuit, tenemos la información completa.

-Los venezolanos nos hemos vuelto inquisidores por redes: tenemos algún problema y lo resolvemos difamando, tuiteando y enlodando la reputación de las personas

-Sí. Yo no tengo Facebook, por ejemplo, jamás me inscribí. Fue muy curioso. Al principio, me parecía un sistema de vigilancia desagradable. Cenaba con amigos y de pronto, al día siguiente, alguien se quejaba de que no lo hubiésemos invitado porque vio la foto de la cena en Facebook. Eso es horroroso. Al no estar en Facebook, me pierdo una cantidad increíble de peleas inútiles. A veces me envían los intercambios por correo electrónico; cuando los leo, me impresiona el nivel tan bajo del debate. Son insultos, respuestas vacías carentes de argumento. Por supuesto que la gente se puede quedar en ese espacio, con esas interacciones, si quiere. Yo entiendo, es muy tentador. Abres el Facebook y tienes de todo: telenovelas, guerras, sexo, sangre, amor… Y esas relaciones tan perversas que señalas, de difamación y peleas fortuitas.

-¿No le parece que esa lógica que encontramos en las redes está también anclada en la aparición de Chávez y, de manera más global, en el agotamiento del modelo democrático occidental? El discurso modernista parece estar caduco y su tracción en las redes es casi nula. Tom Nichols, por ejemplo, señala el gran escepticismo hacia los expertos que caracteriza nuestra época. Chávez ejemplificó esto al principio, hablando de tecnócratas y cifras trucadas. Ahora hay teorías de la conspiración por todos lados y la destrucción del meta-relato científico que englobaba a la modernidad. Las opiniones están en el mismo nivel de legitimidad que las afirmaciones científicas o filosóficas

-Siento que todo eso forma parte de una enorme crisis de la representación. Estamos en un momento histórico donde la representación más clara, que era la política, se acabó. No existe. Esto es terrible porque va a acabar con una forma de hacer política, aquella que conocimos nosotros.

-El problema es que hemos destruido los esquemas de interpretación con el «post-modernismo». Ahora se cree que hay una infinidad de interpretaciones posibles de un hecho. Esto es cierto, pero el que haya infinitas interpretaciones no significa que todas sean válidas. Pero como botamos el modernismo por la ventana, nos quedamos sin esquemas morales y éticos para escoger entre todas estas interpretaciones. Es el caos del «todo vale». Es preocupante porque cuando las cosas se reforman, no sabemos hacia dónde van

-En ese sentido me parece interesante el triunfo de Trump en los Estados Unidos. Es el perfecto ejemplo de esta crisis de representación, ya que ni siquiera tiene los votos. Resulta entonces que el mundo está en manos de un tipo bastante cuestionable, y es él quien tiene el poder. No sabemos a quién representa, ni cuáles son sus intenciones reales, ni cuáles decisiones tomará. ¿Esto es lo que llamamos democracia? ¿Cómo funciona? En esta configuración, gente como Chávez tiene la ventaja, por su uso de los medios. Trump era una estrella de tele-realidad. En España, el partido Podemos viene de la televisión. Eran académicos, pero ganaron seguidores con los programas televisivos. Son muy parecidos. Chávez era una persona que tenía una especie de hiper consciencia de lo mediático. Fue así como logró que un golpe, que fue una chapuza espantosa, se convirtiera en un éxito electoral. Entendió que era mejor con los medios que con las armas.

-¿Cómo ve la ideología en todo esto? Si la realidad ya no funciona para decidir qué acciones tomar, la gente se repliega en su ideología, de izquierda, de derecha, ecologista, feminista, etc.; y utiliza eso para ordenar el caos que usted menciona

-Creo que las ideologías tampoco funcionan hoy en día. El discurso actual apela más bien a sensibilidades. La gente cree que la izquierda, por ejemplo, está más sensibilizada hacia ciertas injusticias históricas, entonces prefieren que el Estado dirija la economía y maneje las inversiones en vez del libre mercado. En cambio, la derecha cree que la desigualdad es creada por el Estado y que este no debe interferir en el mercado.

-Pero en Venezuela existe mucho partidismo. La gente del PSUV va a repetir ad nauseum la «línea» que le da el partido, sin tomar en cuenta estas consideraciones

–Me parece más bien que el discurso del chavismo ha variado mucho desde su muerte. Cada vez está menos presente. Creo que esto es una apuesta estratégica: se busca desligar a Chávez de esta crisis espantosa. Por ejemplo, las gigantografias de Chávez en el aeropuerto ya no están. Cuando noté esto me pareció raro, porque el aeropuerto era una iglesia dedicada a Chávez. Entonces, alguien tiene que haber decidido no asociar al Mesías, al Dios, con la debacle actual. Sin embargo, me parece que el discurso de la izquierda de los años sesenta que tenía Chávez se ha ido perdiendo también. Nicolás Maduro y Diosdado Cabello no lo pueden mantener en pie. Ha sido sustituido por una corporación, por intereses económicos. Si vemos a quienes pudiesen formar un ala disidente, como Rodríguez Torres o Rafael Ramírez, ellos no tienen un discurso ideológico tampoco. De hecho, no tienen un discurso verosímil, esperanzador o bueno. Los escuchas y no te lo crees ni un segundo.

-Pareciera ser qué entre los herederos del poder, ninguno tiene el carisma de Chávez. De hecho, habría que preguntarse si los deslices de Maduro, de hablar de «multiplicar penes» y decir «millones y millonas» no sea deliberado

–Sí, es una estrategia de provocación. Maduro viene de la Liga Socialista, es el único que sí tiene una formación ideológica tradicional de izquierda. Cuando él le ganó las elecciones a Capriles, recuerdo que Rodolfo Izaguirre dijo en chiste, «Maduro es como la vaca en el árbol: nadie sabe cómo llegó allí, nadie sabe cómo bajarla, pero todos sabemos que se va a caer». Pues eso no pasó. De hecho, Maduro ha logrado sacarse de encima a Giordani, a Diosdado -que está neutralizado-, y a Ramírez. Soportó el embiste de Luisa Ortega Díaz, y las manifestaciones. Entonces, Maduro está allí, concentrando el poder. Fíjense, si estuviésemos en 1917, nos parecería que Lenin era un genio y que Trotsky era brillante. Stalin, en cambio, sería un gris. Como Maduro, o Putin. Pero allí están. Maduro ha soportado todo: pérdida de legitimidad internacional absoluta, sanciones, un colapso económico de proporciones épicas… Todo.

-El diálogo también parece abocado al fracaso. El filósofo norteamericano Donald Davidson habla del “Principio de caridad”: en un diálogo, debemos asumir que el otro cree en lo que dice. Si ambas partes asumen que el otro lado miente para proteger intereses oscuros, ¿qué clase de diálogo se puede dar?

–La política se funda en la palabra: para ello, deben ambos interlocutores creer en lo que dicen. Por ejemplo, Jorge Rodríguez estuvo en Europa recientemente y vi una entrevista donde el periodista le habla de la separación de poderes. Rodríguez responde: “En Venezuela hay separación de poderes, lo garantiza la Constitución”, y listo. Es cinismo puro. En una reunión de diálogo en Panamá el chavismo reaccionaba sorprendido: «Cómo que están reteniendo pasaportes en el aeropuerto? No, eso no puede ser, deja que anoto eso ya». A partir de ahí es imposible avanzar. ¿Cómo haces política? Hace unos días Diosdado Cabello decía sobre un ataque que tuvo Henri Falcón en plena campaña, «Bueno, ¿pero acaso el pueblo no se puede molestar?», como si el pueblo no se hubiese molestado el año pasado. Esa misma gente reprimió las manifestaciones y violó Derechos Humanos, pero ahora habla de un “pueblo molesto”. Mataron a 164 personas, como si nada. Esto genera una gran impotencia y pérdida de fe en el diálogo.