Cuando la tierra se vino abajo, pero la narrativa siguió, por Luis Ernesto Aparicio M.

Todos sabemos que, hasta ahora, no existe una máquina que nos permita viajar en el tiempo. No hay confirmación científica que lo avale. De lo que sí tenemos evidencia es de la maravilla de la memoria. Gracias a ella podemos retroceder en el tiempo, claro, apoyados por los registros físicos y digitales que se han compilado precisamente para ayudarla.

Por esta razón, y en vista del análisis que hemos emprendido para entender el comportamiento de los autoritarismos, recurrimos a la memoria y a la información existente en archivos digitales, con sus limitaciones, para continuar revisando las herramientas utilizadas y las actitudes de quienes aspiran o han logrado consolidar un poder autoritario. En esta oportunidad lo haremos para examinar cómo el poder, incluso en medio de la tragedia, prioriza su agenda política.

El caso que a continuación abordaremos es uno de los mejores ejemplos de la tensión entre los proyectos políticos y la responsabilidad del Estado, o también, de la ceguera del poder ante las señales de alerta. Antes, es importante aclarar que este artículo no busca desestimar el desastre ni el dolor colectivo, sino analizar cómo, incluso en medio de una catástrofe, el poder —cuando está en construcción o en fase de consolidación autoritaria— tiende a subordinar el sufrimiento real a su narrativa de redención nacional.

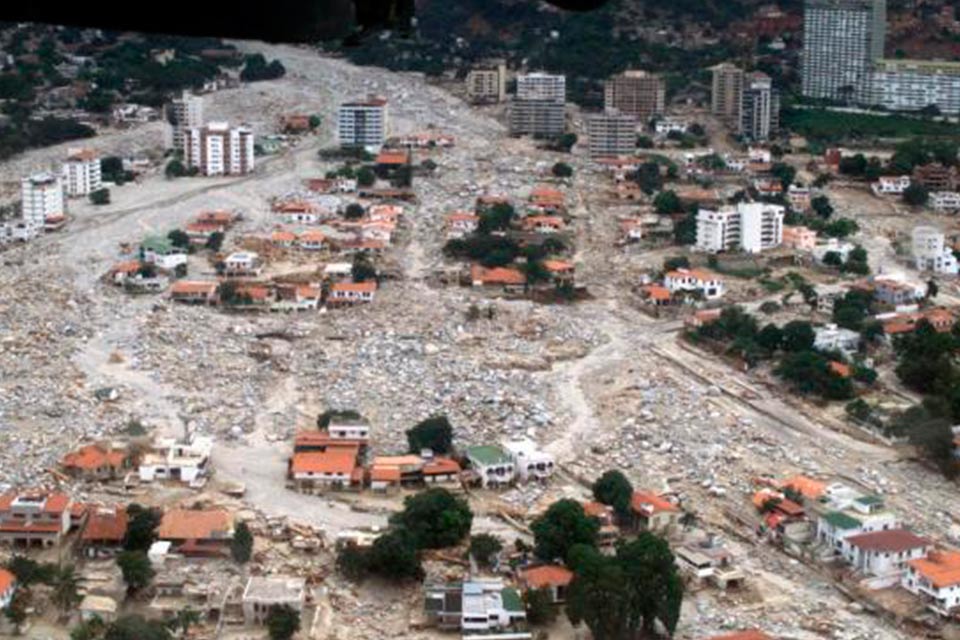

A mediados de diciembre de 1999, Venezuela fue sacudida por una catástrofe natural de proporciones estremecedoras. Lluvias intensas durante varios días provocaron el colapso del estado Vargas: miles de viviendas fueron arrasadas por deslaves, comunidades enteras quedaron sepultadas bajo toneladas de lodo, rocas y escombros. Las cifras oficiales hablaron de más de 10.000 muertos o desaparecidos, aunque hay quienes sostienen que la magnitud real del desastre nunca se conoció del todo.

Pero mientras la tragedia avanzaba, el país vivía también otro proceso: la aprobación por referendo de una nueva Constitución impulsada por el entonces presidente Hugo Chávez. El 15 de diciembre —el mismo día en que los ríos de barro terminaban de devastar el litoral central—, Chávez apareció en cadena nacional para celebrar el triunfo de su proyecto político. No suspendió el acto ni lo postergó.

Este episodio no es más que la evidencia de cómo las narrativas autoritarias pueden absorber y desdibujar tragedias humanas con tal de avanzar en su lógica de consolidación del poder. Demuestra que, para quienes se obsesionan con perpetuar su control, nada detiene el avance, ni siquiera el deterioro brutal de la vida cotidiana de sus ciudadanos. Antes bien, suelen acudir a la explicación natural bajo el argumento de que de que «eso suele ocurrir cada cierto tiempo».

Por lo que es mejor decir que no hay consenso científico que respalde la idea de que ciertos desastres naturales ocurren de forma inevitable y cíclica. Más bien, muchas de estas tragedias están relacionadas con las alteraciones provocadas por la acción humana sobre el clima.

Y aunque para el momento de lo ocurrido durante la tragedia de Vargas, el calentamiento y las alteraciones climatológicas estaban en cierne, cabe una pregunta esencial: ¿puede una democracia real coexistir con un poder que ignora el dolor inmediato de su gente a cambio de una promesa futura?

Más que una pregunta retórica, esta debe ser una invitación a reafirmar el valor de la democracia liberal como sistema perfectible, donde los ciudadanos puedan contar con Estados que asuman su responsabilidad de alerta, prevención y atención ante las crisis. Porque solo allí, donde la vida humana tiene prioridad sobre cualquier narrativa política, puede hablarse verdaderamente de democracia.

Luis Ernesto Aparicio M. es periodista, exjefe de prensa de la MUD

TalCual no se hace responsable por las opiniones emitidas por el autor de este artículo.