Desplazados, por Robert Andrés Gómez

Twitter: @Cinemathon

Los fenómenos migratorios del siglo XXI crecen como un gran tsunami alrededor del mundo. Los conflictos sociales, económicos, climatológicos, políticos y bélicos son el combustible que alientan los distintos caminos a una Eneida promisoria, mientras las troyas del planeta contemporáneo arden a sus espaldas. Se trate de migraciones continentales o un nomadismo al interior de sus propios países o regiones, la violación de los derechos humanos es un signo ineludible. Quienes logran sortear y sobrevivir a las diversas etapas de su viaje, enfrentan un camino de incertidumbres, xenofobia, violencia, miedo, pobreza y limbo legal.

Ahogarse en el Mediterráneo o en el golfo de Paria, desaparecer por los caminos verdes o camino al norte, forma parte de una larga crónica mundial de tragedias personales y familiares de seres humanos dejados a la deriva por sus países de origen, los de acogida y los organismos internacionales, desbordados y presos de la burocracia y la corrección política.

El cine y la televisión han tomado nota. Los creadores han posado su mirada en conflictos que se han convertido en epicentros del fenómeno migratorio en los cinco continentes. También, reflejando una realidad que toca a su puerta o convive en sus respectivos países.

*Lea también: Venezuela y el viejo Oeste, por Reinaldo J. Aguilera R.

Nomadland (2020) de Chloé Zhao, ganador del León de Oro al mejor filme de la Muestra Internacional de Cine de Venecia y potencial ganadora del Óscar a Mejor Película (particularmente tras su éxito en La Mostra y en Toronto); narra la historia de una mujer, Fern (Frances McDormand), que lo ha perdido todo. Apenas una caravana y se hace al camino, viviendo al margen del mismo, al margen de la sociedad convencional a lo largo de la geografía norteamericana.

Fern se transforma en una migrante a la sombra del sistema. Aun y cuando goza ya no solo del ejercicio de su identidad sino de su nacionalidad. Zhao, sin embargo, construye a través de los ojos de su personaje el declive del sueño americano.

Aki Kaurismaki, con su acostumbrado minimalismo y su hierática ironía, reclamaba a su país y Europa toda, su ausencia de solidaridad, sus políticas y su corrección moral en El otro lado de la esperanza (2017).

Mucho antes, a miles de kilómetros de distancia, entre el Mediterráneo y la Europa del Este, el artista chino Au Weiwei y el realizador italiano Gianfranco Rosi, retratan el incesante viaje desde Medio Oriente, el primero, o desde África, el segundo. Marea humana (2017) de Au Weiwei y Fuocoammare (2016) de Rosi, se apalancan en el documental para ser testigos de la ausencia y de la orfandad con la que avanzan a través de continentes cientos de miles de personas.

Uno y otro son obras imperfectas en tanto que la abrumadora fuerza de las imágenes resta peso al discurso de sus respectivos realizadores. Aun así, convierte al espectador en testigo de la tragedia sin eufemismos de ningún tipo.

Edén (2019), la miniserie alemana escrita por Edward Berger, Constantin Lieb, Laurent Mercier, Dominik Moll, Nele Mueller-Stöfen; sigue los pasos de Marea Humana y Fuoccoammare desde la ficción.

Destaca por retratar la fragilidad del inmigrante y la inútil burocracia que la asfixia tanto como las mafias que se aprovechan de los refugiados.

Algo similar ocurre en Desplazados de Tony Avres, Cate Blanchett, Elise McCredie, Emma Freeman y Jocelyn Moorhouse. Australia es el país en el punto de mira. Australia y su política migratoria. Inspirada en hechos reales, entrelaza las historias de migrantes afganos, oficiales de custodia y funcionarios públicos. A pleno sol, las condiciones son más próximas a un centro de detención en medio de la nada. Una isla en medio de una isla de procesos legales que fungen como muro de contención y disuasorio.

Atlantique (2019) de Mati Diop consigue uno de los relatos más sobresalientes y conmovedores. Una historia de amor, cargada de un aliento sobrenatural y futurista. Dos jóvenes enamorados, uno de ellos se hace a la mar a escondidas de su prometida para terminar hundiéndose en el Atlántico senegalés. A continuación, los fantasmas de él y sus compañeros de viaje, buscan a los culpables de su tragedia.

Más cerca de este mundo, América Latina, La jaula de oro (2013) el mexicano-español Diego Quemada-Díez se monta en “la bestia”, con tres personajes, para surcar la crueldad que conlleva atravesar Centroamérica y México para llegar a Estados Unidos.

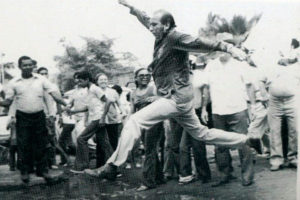

El cine venezolano no es ajeno a esta temática. En el pasado, Por los caminos verdes (1984) de Marilda Vera recogía el camino migratorio de los desplazados colombianos a las fronteras venezolanas. Ciro Guerra en la coproducción colombo-venezolana conseguía en La nave de los sueños (1998) apelar a la responsabilidad del propio migrante en el conflicto por llegar a la Tierra Prometida.

Mucho más cerca en el tiempo, Érase una vez en Venezuela: Congo Mirador (2020) de Anabel Rodríguez Ríos elabora el relato de un final progresivo, de un lugar que desaparece, que se pierde, que devora el discurso político de estos últimos 20 años.

Robert Andrés Gómez es Periodista y crítico de cine. Guionista.

TalCual no se hace responsable por las opiniones emitidas por el autor de este artículo