El oficio de ser, por Fernando Mires

Twitter: @FernandoMiresOl

Alrededor de los libros

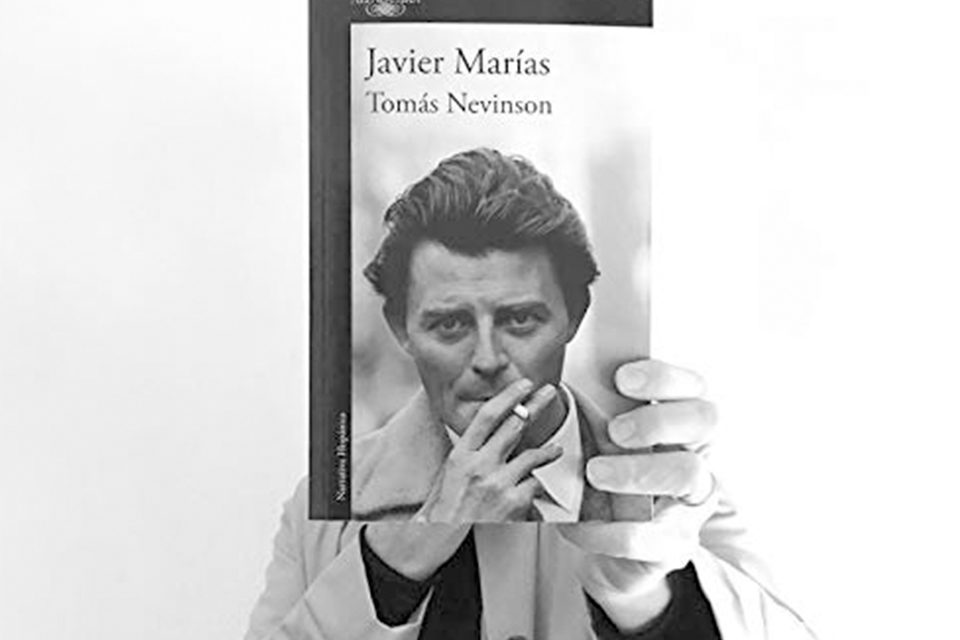

Tomás Nevinson, un Ulises de nuestro tiempo, ha regresado a su Itaca madrileña donde Berta y sus hijos en un comienzo no lo reconocen. Al fin lo aceptarán en el rol amable de un visitante de la madre. Así comienza Tomás Nevinson, el más reciente libro de Javier Marías. La continuación de Berta Isla y al mismo tiempo otra novela que puede ser leída independientemente de la primera.

En Madrid, Nevinson retoma su antiguo empleo en la embajada británica, rehace una vida de ciudadano “normal”, continúa su relación con Berta, de un modo apagado pero sobrellevante. Atrás parecen haber quedado los tiempos en los que Nevinson debía desprenderse de sí mismo para adoptar diversos papeles en su condición de agente secreto al servicio del Reino. Todo muy bien, perfecto, hasta el día en que de pronto aparece el enigmático Tupra, su antiguo superior, jefe de los agentes secretos británicos, con el claro objetivo de reclutar a Nevinson en una nueva misión a la que este se niega inicialmente a asumir y a la que después terminará por aceptar.

Tupra no lo obligará a tomar la decisión, la deja al libre arbitrio de Tomás. Todo indica que el antiguo agente no va a aceptar el cumplimiento de la nueva misión, aunque el lector sabe desde un comienzo que sí, que la va a aceptar, porque entre otras cosas, la novela no habría tenido ningún interés si no la hubiera aceptado. Sin embargo, ese momento, el de la indecisión, fue largamente dramatizado por Marías y aquí convendrá detenerse.

La razón es la siguiente: entre la no aceptación, la indecisión y finalmente la decisión de retornar a su antiguo oficio, el de agente secreto, Marías desarrolla – evidentemente, fue su propósito – toda una filosofía acerca de la relación, no solo de Nevinson, sino del ser humano, con el oficio o profesión que ha ejercido durante su vida.

La premisa de su decisión –no la definió así Marías– es filosófica y antropológica a la vez. A manera de tesis, podemos formularla en esta forma: cada uno de nosotros no solo es lo que es, sino, en primera instancia, lo que hemos llegado a ser. Y lo que hemos llegado a ser tiene que ver, de un modo casi determinante, con lo que hemos hecho de nosotros y, por cierto, con lo que las circunstancias han hecho de nosotros. Nadie nace con un destino prefijado ni con una estrella en la frente.

El destino no existe, el destino es una construcción cotidiana. Y ese destino tiene que ver en gran parte con la profesión que hemos o que nos han elegido para ser alguien en la vida. Esa palabra, “alguien”, será decisiva en la literatura de Marías. Ser alguien es ser más que algo, ser alguien no es ser alguno, ni mucho menos, ninguno. Ser alguien representa la fusión entre el ser y el hacer en el marco de un contexto social y cultural.

Se puede ser médico o cerrajero, filósofo, matemático o bandolero. Lo decisivo es que nadie quiere ser nada, y lo contrario de la nada es algo y ese algo, cuando se humaniza, termina siendo un alguien. En el caso de Nevinson: un agente secreto. No obstante, el alguien no es un ser aislado. Solo se es alguien en el marco de un nosotros. Sin ese nosotros solo podemos ser “un mísero Yo”, dice Marías. De una manera u otra, estamos condenados a ser parte de un constitutivo nosotros. Puede ser cualquier nosotros (familiar, político, profesional) La yoicidad solo existe en relación con su nosotridad, podríamos decir también de un modo algo cursi, pero no por eso, menos real.

Todos somos partes de uno o varios nosotros, pero hay nosotridades inherentes y otras adquiridas. La nacionalidad, la descendencia familiar, el color de la piel, el sexo, son identidades que yacen fuera de nuestra competencia. La profesión en cambio, es una nosotridad adquirida. Pero en algunos casos, y este es el de Tomás Nevinson, más decisiva en la vida que las llamadas originarias.

En algunos, el oficio y la profesión no solo son partes de su identidad, son la identidad. Un general, un arquitecto o un plomero jubilado no ejercen su profesión, pero la siguen manteniendo en su personalidad. En gran parte, somos lo que hemos hecho de nosotros. Y como tantos otros, el Nevinson de Marías era un agente secreto jubilado, pero no por eso olvidado, cuando más, reprimido. La profesión de Nevinson había llegado a ser su vocación (no su vocación su profesión, como en una vía normal). Eso es lo que sabía su superior, Tupra.

En el corazón de Nevinson habitaba el agente secreto que había sido durante un largo trayecto de su vida. Ese agente secreto era parte de su ser. Y nadie puede resistir al ser que es, porque simplemente ese ser, es. El reingreso a su antigua profesión significaba entonces, para Nevinson, volver a ser lo que fue: alguien: un miembro de un nosotros. Berta era para Nevinson una relación personal, pero no ese nosotros que lo unía con su cultura, con su nación, con ese colectivo fuerte y poderoso derivado de su oficio no elegido, impuesto por las circunstancias, pero inseparable de su personalidad: el de ser agente del servicio secreto del Reino. El ser de Nevinson había sido, y todavía era, su hacer.

*Lea también: No te ‘quemes’ en el trabajo, por David Somoza Mosquera

No significa lo dicho que el ser sea igual al hacer. Para Heidegger, ser y hacer son términos contrapuestos. Según el filósofo, el ser es el ser del ser. Pero ese ser puro no existe, es solo un punto de partida, incluso para Heidegger, algo así como el cero en las matemáticas.

El ser del ser es una transferencia del ser a su existencia, a lo que se es y ha hecho, a la vida privada o íntima, a la pública y a la profesional. El ser del ser es en muchos, el ejercicio de su ser. De tal modo que ese ser transferido se transforma en el ser de lo que hacemos. Como en el caso del drama Asesinato en la Catedral de T. S. Eliot, somos como Simón Becket: el hábito hace al monje

¿Quién no ha conocido a personas que entran al periodo jubilatorio sin saber qué hacer con los días que restan, sumidos en los recuerdos, en la nostalgia de lo que alguna vez fueron? Nevinson era una de esas personas. Tupra, a su vez, era el Mefistófeles que sabía cómo tentar a Nevinson, su Fausto. Y vaya si lo logró. Tomás Nevinson volverá a ser el agente secreto que nunca había dejado de ser. Y aquí entramos a una segunda dimensión de la gran novela de Javier Marías. La particularidad de la profesión “agente secreto”.

Tupra “era para mí la máxima representación de Inglaterra” dice el anglo hispano Nevinson. Su misión secreta es defender a su segunda o primera patria (depende de las circunstancias). Nada menos. En cierto modo, ser agente secreto significa ser soldado de una guerra también secreta, una que no termina nunca. Su profesión es la de servir a una causa superior. De ahí que el ego de un agente secreto sea un superego. No es, ni se siente por cierto un superhombre, pero debe actuar de modo sobrehumano. Un personaje, si se quiere, nietzscheano.

Para defender a la democracia el agente secreto no puede actuar de modo democrático pues las leyes que rigen su conducta no son las de la constitución. No es que su función esté situada en contra de la ley –así actúan los enemigos de la ley– . Todo lo contrario, el agente debe proteger a la ley, pero no por sobre, sino “más allá de la ley”.

Ese punto es justamente el que separa al agente secreto de un militar. El segundo solo tiene licencia para matar en medio de una guerra declarada. El primero, como James Bond, en una guerra que, para seguir siendo secreta, no debe jamás ser declarada. La naturaleza del agente secreto no la determina el mismo, sino su enemigo. Los terroristas son sus enemigos secretos.

Pueden ser los etarras, los del IRA, los islamistas, todos hacen sus guerras desde las sombras. ¿Le está permitido entonces al estado lo que no le está permitido a sus ciudadanos? A los agentes secretos del estado, sí. Pero cuidado, no estamos hablando de agentes secretos como los de Putin, quienes, en sentido estricto, son semi-secretos.

Putin –esto no lo dice Javier Marías, lo digo yo– mata, envenena, aniquila de un modo casi abierto. La particularidad de un régimen como el de Putin no es el terrorismo a secas: el suyo es un terrorismo exhibicionista. Por eso sus asesinatos cumplen dos cometidos: eliminar a sus enemigos de un modo secreto para intimidar a la oposición y a otros gobiernos de un modo no secreto. Fue la razón por la cual cuando Biden calificó a Putin de asesino. Pero Putin ni siquiera se inmutó. En cierta medida dio la impresión que no solo le gustaba, además le convenía ser llamado asesino.

Y quizás es así: de acuerdo a su espíritu profundamente maquiavélico, Putin no desea ser amado como gobernante, pero sí temido. Y no hay nadie que intimide más que un asesino, sobre todo si este tiene armas nucleares. Pero volvamos a la novela de Javier Marías.

Los agentes secretos ingleses operan en sentido diametralmente opuesto al de los rusos. Nunca nadie debe saber quiénes son, ni quien los manda, ni a quien sirven. Están obligados a ser radicalmente secretos, tan secretos que a veces ellos mismos –es el caso de Tomás– no saben quiénes verdaderamente son. O de otro modo: al asumir la identidad de distintas personas, terminan asumiendo las de ninguna. Ser alguien para un agente secreto es ser nadie y varios a la vez.

La misión de un agente secreto es asesinar asesinos. “Los terroristas no son patriotas, ni revolucionarios, ni creyentes, ni militantes. En primer lugar son asesinos” – escribe Marías -. Pero a la vez, son asesinos sublimados. Deben creer que sirven a un fin superior. Marías documenta este punto con el caso de Che Guevara (podría haber sido el de Bin Laden) de acuerdo a los testimonios de Guillermo Cabrera Infante. El agente secreto también debe creer que actúa de acuerdo a un principio superior. Pero a diferencia del terrorista, a ellos no le gusta matar. Por lo menos, a Avinson no le gustaba. Solo lo hace cuando es absolutamente necesario. Y aquí nos enfrentamos con la tercera dimensión de la novela de Javier Marías: la del agente secreto como ser moral.

Avinson, en su pasado profesional, había matado y lo había hecho bien. Y, de acuerdo a la narración de Marías, sin ningún remordimiento. El problema aparece cuando en su última misión –en contra de las convicciones adquiridas en su primera juventud– debía matar a una mujer. Peor todavía: debía descubrir entre tres mujeres de la ficticia ciudad de Ruán, a una terrorista etarra, Magdalena Orué, y después matarla, pero no de acuerdo a una comprobación exacta, sino por acumulación de indicios, con el riesgo, naturalmente, de equivocarse y no matar a la verdadera. O la gigantesca Inés Marzán con la que mantenía relaciones sexuales, o la alegre profesora de escuela Celia Bayo, o la triste esposa de un millonario, María Viana. ¿Cuál de las tres era Magdalena Orué? ¿A cuál eliminar? Una de ellas debería ser la muerta. ¿A cuáles salvar?

No puedo responder aquí nada sin correr el riesgo de arruinar la lectura de la novela de Javier Marías. Y como no tengo nada en contra del escritor, no lo voy a hacer. Solo me queda decir que en la decisión que tomará Avinson, tensado entre su vocación profesional y su razón moral, yace el tramado de la condición humana cuando alguien –podría ser uno mismo– sin ley a la que recurrir, enfrentado a nuestro primer oficio, el oficio de ser, está condenado a decidir sobre otras vidas.

Una obra maestra, la novela Tomás Avinson de Javier Marías.

Fernando Mires es (Prof. Dr.), fundador de la revista POLIS, Escritor, Político, con incursiones en literatura, filosofía y fútbol.

TalCual no se hace responsable por las opiniones emitidas por el autor de este artículo