El viaje fantasmal de Imelda, por Omar Pineda

Twitter: @omapin

«¡No… por favor…». Un grito lastimoso se alargó como si alguien era arrastrado con violencia. Me desconcertó de tal forma que por un instante permanecí inmóvil, aturdido, con el teléfono en la mano y sin saber qué responder.

A mi lado, las dos pasantes, ajenas a mi conmoción, proseguían en la rutina de subir notas en la web. Me dejé caer sobre la silla y respiré ofuscado hasta que una de ellas volteó, me miró y preguntó si pasaba algo. «No, tranquila, una llamada equivocada», dije con simulada quietud, no porque quisiera guardar para mí el drama de Imelda sino que estaba frente a una historia inverosímil, enrevesada, demasiado complicada para contar y más difícil de creer, aunque en mi país nos enfrentamos a diario con situaciones peores.

Así que me levanté, salí de la oficina con la idea de poner al corriente del Director sobre las últimas incidencias de la mujer que meses atrás él mismo Teodoro condujo a mi silla con la petición de que le ayudara. Deseo registrarlo así, antes de continuar una narración que considero si no insólita al menos infrecuente.

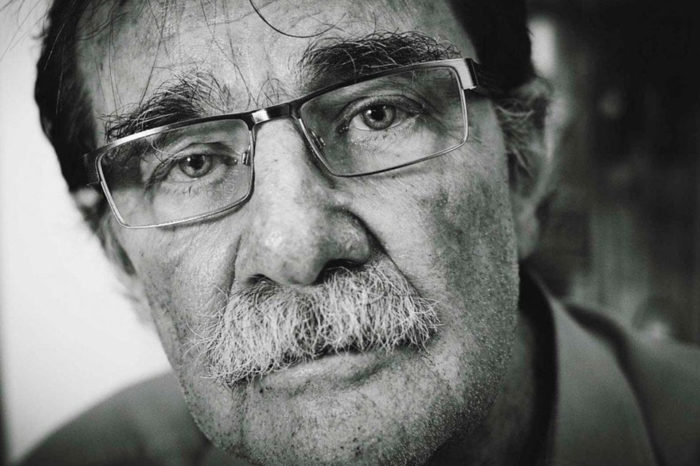

Cuando la miré tensó los músculos y tomó impulso con el fin de conversar. «Mucho gusto, señor… soy Imelda Flores», balbuceó alguien que bordeaba los sesenta años, de baja estatura, el rostro tostado, cabellos ondulados y negros. Percibí cierta expresión de nostalgia movediza hacia la tristeza. Se mostraba mal vestida. Observé que la cartera maltratada exigía un recambio.

Lo que pasó después ni Teodoro ni yo tuvimos capacidad de entenderlo. Teodoro se había aparecido con ella, me la presentó y al salir de mi oficina observó desde la puerta como intentando desentrañar el enigma de la desconocida quien no ocultaba su llanto. Todo eso pasó porque Deisy, la recepcionista, no estaba en su puesto, lo que le facilitó a la mujer ingresar libremente a la redacción, justo cuando Azucena, la asistente del Director, se había levantado para buscar un material en la fotocopiadora.

Ambos hechos se conjugaron para que sorprendiera a Teodoro, concentrado, leyendo en la pantalla del ordenador. Supongo que la escuchó pacientemente y al aparecerse Azucena le preguntó si yo seguía en el periódico, se levantó y caminó con ella hasta mi oficina. Al presentarla me pidió el favor de ayudarla. Fue así como me adentré en esa episodio de horror protagonizada por Imelda Flores, si en verdad se llamaba así porque la pobre no disponía siquiera de documentos para identificarse. Hablamos. Algo tímida, confusa, sudaba nervios, los ojos enrojecían si se emocionaba. Me contó su espeluznante caso. Así cambié el mediodía libre de aquel lunes, después de la reunión de pauta para asumir su desventura. Nada fácil.

Ahora nos trasladamos a 1966 y vemos una chica nerviosa despidiéndose de sus padres en el aeropuerto de Maiquetía. Viaja a Nueva York, junto con otras jóvenes. Van tras un sueño que le obsequiaron en un concurso de Sears, la tienda de artículos del hogar. Diez jóvenes que participarían en una sesión de aprendizaje de inglés, asuntos de oficina y modelaje, pagado por la primera empresa de ventas por departamentos establecida en Caracas, seguramente con la idea de contratarlas después.

Imelda subraya que esa fue una de las escasas veces que se tuteó con la felicidad porque no solo aprendió inglés básico y conoció una ciudad pujante y a la vez caótica que se esforzaba en modernizarse sino porque cayó perdidamente enamorada de Jairo, el bogotano que la sedujo una tarde, le hizo conocer el sexo en la noche y la convenció en la mañana siguiente de cancelar el vuelo a casa.

Al finalizar la visita y el curso todas volvieron menos Imelda, instalada, feliz, en la habitación de Jairo, quien se ganaba el día lavando platos en un restaurante. Cuando sus padres se enteraron que no había bajado del avión con las otras chicas saltaron las alarmas.

*Lea también: La novela que nunca escribí, por Omar Pineda

La gente de Sears les aseguró que Imelda se quedó por voluntad propia, tal y como ella se lo confió antes a una de las amigas de cuarto. No convencidos, los padres formularon la denuncia en la embajada de EEUU en Caracas, y cuando los funcionarios preparaban un informe para enviarlo a Interpol llegó a casa de los Flores la carta de Imelda en la cual les tranquilizaba: estaba bien, había conseguido empleo en una tienda y vivía junto con otra compañera de trabajo.

Urgidos por la necesidad de creerle, papá y mamá admitieron como válida la explicación pero le conminaron a regresar. Ella contestó que lo haría pronto. En realidad, Imelda estaba mal: había quedado embarazada y al enterarse, Jairo le dijo que viajaría el fin de semana con un primo a Nueva Jersey por un asunto de trabajo. No supo más de él, así que Imelda debió buscar empleo, otra habitación y pedir ayuda en la oficina de asuntos sociales del gobierno de la ciudad, dada su condición de joven embarazada.

«Así fue, señor. Me vi atrapada en Nueva York, con 19 años, una barriga y sin amigos». Sin comprender del todo su adversidad, yo también insisto: pero ¿por qué no volvió a su casa y afrontó la situación con sus padres? Me miró y asintió alzando levemente la cabeza como dándome la razón. «Sí, supongo que debí hacerlo pero yo estaba asustada y pensé que podía matarlos de la vergüenza con lo del embarazo. Mire, mis padres eran muy religiosos, de esos que ayudan con todo en la iglesia… así que preferí quedarme en Nueva York, que era como esconderme de la realidad aunque de noche soñaba que paseaba por mi cuarto en San Bernardino».

No hay nada comparable al sueño del regreso a casa. Aún así, Imelda no volvió. Al final se inventó una nueva Imelda, halló mejor empleo, se la arregló con otras chicas en un apartamento y dio a luz a Melba, la hija que los abuelos no conocieron ya que ella le puso cerrojo a su vida y afrontó su situación de madre soltera en una ciudad signada por la anomia.

Imagino que sus padres se fueron acostumbrando a las cartas con las promesas de volver, se cansaron de los ruegos y olvidaron la posibilidad del viaje que ellos planificaban cada año y no realizaban. Pasaron los años, Imelda entró a trabajar en una oficina pública, normalizó su permanencia y experimentó con Melba lo que le correspondía, como otra habitante más de Nueva York.

El marzo de 2009 se enteró del fallecimiento del padre y que su mamá se mudó de Caracas a una de las casas que tenían en Maracay. Para convencerme de cuanto dice recuerda que su cédula venezolana fue expedida en 1961 y que hasta eso lo perdió. «Porque entonces, señor, años más tarde me pasó lo que me trae aquí ante usted, para ver si me ayuda… y se lo ruego por Dios. A través de las cartas que yo enviaba un familiar ubicó mi dirección y me escribe: mamá acaba de morir. Lloré sin parar y le dije a Melba que viajáramos a Venezuela pero ella estaba por dar a luz, así que me vine sola, con demasiados inconvenientes porque no estaba registrada legalmente en el país y la cédula que mostré en el Consulado hizo reír a los funcionarios. Con todo, logré volar y cumplí con mi deber de enterrar a mamá y es ahí, en el velorio cuando me informa un abogado que heredé casas y locales comerciales que pertenecían a mi papá. No me alegré sino que me dolió porque llegué a la conclusión de que disponían de dinero para viajar a Nueva York y que no lo hicieron porque estaban dolidos conmigo. Ahí en Maracay un familiar lejano me sugirió hacerme cargo de las propiedades antes de que las expropiaran».

Eran los días de odio cuando un Hugo Chávez engorilado salía por televisión decretando que las haciendas y edificios vacíos era del pueblo. El abogado me aconsejó trasladarme a Caracas para legitimar primero mi condición de venezolana para lo cual debía sacar antes la partida de nacimiento y una cédula de identidad nueva.

En eso estaba cuando, frente a la oficina de Identificación en la avenida Baralt pasó un motorizado con un acompañante que me jaló la cartera, me arrastraron por la calle y se llevaron todo. Al despertar estaba en la cama de un hospital, sin recordar mucho lo ocurrido, sin poder llamar al abogado ya que con el bolso se llevaron mis papeles y mi agenda.

No sabía qué hacer. Pasé cuatro días hospitalizada. Lo primero que hice al salir fue dirigirme a la embajada de EEUU pero allí no creyeron mis explicaciones. Me advirtieron que no podía volver a Nueva York sin documentos. Ni mi hija pudo ayudarme porque acaba de dar a luz una niña y, además de estar sola no se sentía bien. Será el destino, pero estaba pasando por lo mismo que yo pasé cuando ella nació.

Visto así, el futuro de Imelda semejaba gris como una tarde de tormenta. Ignoro por qué vino aquí cuando pudo acudir a otro diario, ir a Últimas Noticias, Globovisión o las mismas autoridades pero obviamente no conocía su país y yo no podía desentenderme de su drama. La historia me conmovió. Así que llamé al jefe de prensa de la Defensoría del Pueblo y tras hacerle un resumen del caso me dijo que la enviara en taxi a la sede en la avenida México, que él mismo se ocuparía de ella. Respiré aliviado. Me olvidé de Imelda Flores porque, por fortuna, era diciembre y el periódico se tomaba un descanso de quince días.

Hasta esa mañana de febrero del siguiente año cuando repica el teléfono. «¿Señor Pineda? Es Imelda, la de Nueva York… venga a buscarme que me tienen encerrada aquí, en una clínica… nadie me oye. Creen que estoy loca. He sido declarada invisible… grito y nadie escucha… un paciente se aparece de noche y aplasta el cigarro encendido en mi brazo… Ayúdeme, por favor». Del aturdimiento provocado por la llamada repentina no me quedó más que sentarme con el teléfono en la mano. Lo último que escuché fue «no, por favor…».

Fue así como Melanie preguntó «¿te pasa algo?» y yo, al no tener una explicación verosímil respondí «No, tranquila, una llamada equivocada». Salí a contárselo al director quien exclamó que debíamos hacer algo y averiguar dónde se hallaba. Pero por encima de mi preocupación y la inquietud de Teodoro se impuso la realidad del país, agravada esos días por fuertes lluvias que arrasaron decenas de viviendas en Guarenas, Mérida y Falcón. Se repetía en menor escala la tragedia de Vargas pero ante tal evento Hugo Chávez tenía bajo la manga su montón de promesas.

Un domingo en Aló Presidente anunció la Misión Vivienda y se multiplicaron las expropiaciones. Nunca más tuve noticias de Imelda. ¿Se libró del sitio donde dijo que la mantenían prisionera? ¿Puso a salvo sus bienes? ¿Confirmó la embajada de Estados Unidos sus alegatos y le facilitó el retorno a Nueva York ciudad a la que nunca debió volar o de donde nunca debió salir? En verdad, no sé qué pasó después. Ignoro si Imelda tardó al fin en reencontrarse con su destino. No tengo idea si ese destino fue amable o rencoroso. Me queda como recuerdo la ráfaga encendida de su mirada y el llanto. Yo mismo, cuando vuelvo sobre estas líneas, me pregunto si será esta una historia que me habré inventado.

Omar Pineda es periodista venezolano. Reside en Barcelona, España