Generosidad invisible: el poder de la solidaridad, por Constanza Cilley

En América Latina, la generosidad está viva. Se manifiesta en gestos cotidianos, redes informales de apoyo y actos espontáneos que muchas veces escapan a las estadísticas. Sin embargo, cuando se trata de institucionalizar y sostener una verdadera cultura de dar, aún enfrentamos desafíos estructurales, sociales y culturales. En este contexto, promover una cultura de la generosidad es una estrategia fundamental para fortalecer el tejido social y construir sociedades más equitativas y resilientes.

La consultora Voices, lleva casi tres décadas investigando los hábitos solidarios en Argentina, donde los primeros estudios impulsados por el Foro del Sector Social revelaban ya en los años noventa una brecha entre la disposición a ayudar y la concreción de actos solidarios formales. Esta tensión sigue vigente. Y aunque los argentinos se reconocen como un pueblo solidario, la cultura de la donación sostenida y estructurada no termina de consolidarse.

Lo mismo sucede, con sus matices, en el resto de la región. El reciente informe «La Generosidad en América Latina y el Caribe» de Giving Tuesday ofrece una radiografía valiosa: 9 de cada 10 personas declaran haber hecho al menos una acción solidaria en el último año. Pero ese número cae cuando se observa la participación en donaciones recurrentes, el involucramiento en organizaciones o la confianza institucional.

Lo que no se mide, no se potencia

En América Latina, uno de los grandes desafíos para promover la cultura de dar es la falta de datos sistemáticos. Países como Estados Unidos o Reino Unido cuentan con observatorios que siguen de cerca los comportamientos filantrópicos. En nuestra región, los estudios son más esporádicos, y muchas veces no se articulan entre sectores.

Y aquí entra el valor de la investigación. Necesitamos saber quiénes dan, qué los motiva, qué barreras enfrentan, cómo perciben el impacto de sus actos. Sin esta información, es difícil diseñar políticas públicas, campañas de sensibilización o estrategias de fortalecimiento institucional.

Por ejemplo, según datos de los estudios de Cultura de Dar, cerca de tres cuartas partes de los argentinos han colaborado económicamente con ONGs en los últimos 12 meses de algún modo, pero solo algunos califican a estas acciones como «donaciones». Esta disonancia revela que nuestras narrativas culturales sobre la solidaridad no siempre están alineadas con nuestras prácticas.

La solidaridad invisible

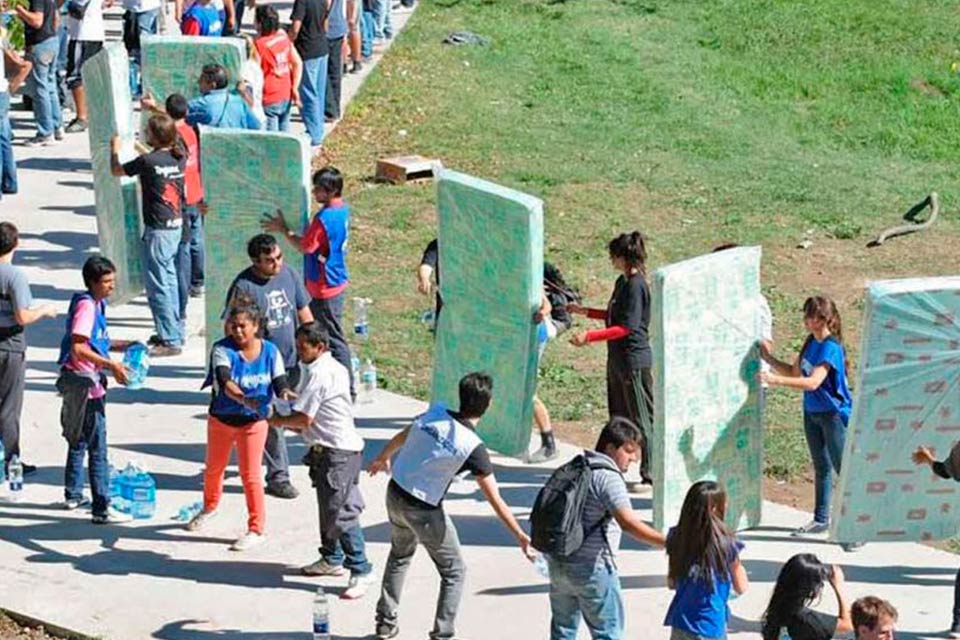

En América Latina, gran parte de la generosidad ocurre por fuera de los canales formales. Es lo que podríamos llamar una «solidaridad informal»: ayudar a un vecino, cocinar para alguien, prestar dinero sin esperar devolución, alojar a un familiar. Estos actos no suelen considerarse «donación» en sentido estricto, pero son pilares invisibles de nuestras comunidades.

Esta característica, profundamente arraigada en la cultura latinoamericana, tiene dos caras. Por un lado, es una fortaleza que refleja la importancia del lazo social y la importancia de la familia y los amigos. Por otro, puede dificultar la consolidación de una cultura de dar organizada, con estructuras que permitan escalar el impacto, medir resultados y sostener la ayuda en el tiempo.

En Argentina, por ejemplo, varios donan una vez, pero pocos lo hacen de manera mensual. Esta falta de sistematicidad reduce la capacidad de planificación de las organizaciones sociales, que necesitan previsibilidad para crecer. También implica que muchas iniciativas dependen más del entusiasmo que de la sostenibilidad.

Lo que sí funciona

A pesar de estos desafíos, hay señales alentadoras. Sabemos que cuando las personas tienen contacto directo con una causa, su nivel de involucramiento aumenta. Las campañas que muestran el impacto concreto, las plataformas que simplifican la donación, los modelos de «match» entre empresas y ONGs, todo suma. Y en este sentido, el auge de las plataformas digitales ofrece una oportunidad inédita para democratizar la participación.

Los informes de Cultura de Dar y otras investigaciones también muestran que las nuevas generaciones no están desconectadas: solo necesitan formas más horizontales, ágiles y alineadas con sus valores para participar. La colaboración digital, el microdonativo, las causas de impacto local y los formatos creativos pueden ser aliados clave.

Además, hay valores profundamente anclados en la identidad latinoamericana que debemos fortalecer: la empatía, la solidaridad, el compromiso comunitario. En lugar de importar modelos foráneos, el reto es construir una cultura de dar que tenga sentido en nuestros territorios, nuestras historias y nuestras formas de vínculo.

*Lea también: El imaginario político argentino y la gestión del futuro, por Diego M. Raus

Una invitación a la acción (y a la medición)

Promover una cultura de dar en América Latina es, en última instancia, una tarea colectiva. Requiere del compromiso de ciudadanos, organizaciones, empresas, medios y gobiernos. Pero también de datos. Porque lo que no se conoce, no se mejora. Y lo que no se mide, no se visibiliza.

Por eso, desde la iniciativa Cultura de Dar se viene impulsando la articulación entre investigación, comunicación y acción. Porque solo conociendo en profundidad nuestros hábitos, nuestras motivaciones y nuestras resistencias se puede diseñar estrategias eficaces para fomentar una cultura solidaria sostenida, transparente y transformadora.

Donar no es solo un acto individual: es un gesto político, cultural y social. Y construir una cultura de dar es construir una sociedad más conectada, más justa y más humana.

Constanza Cilley es directora de la consultora argentina Voices. Actualmente es miembro del Consejo Directivo de WAPOR Latinoamérica, capítulo regional de la Asociación Mundial de Investigación de Opinión Pública.

www.latinoamerica21.com, medio de comunicación plural comprometido con la difusión de información crítica y veraz sobre América Latina. Síguenos en @Latinoamerica21

TalCual no se hace responsable por las opiniones emitidas por el autor de este artículo.