La brecha de inteligencia artificial en América Latina, por Marino J. González R.

La semana pasada fue publicada por Cepal la tercera edición del Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial (ILIA). El propósito de este índice es contribuir con la difusión de información y el seguimiento de las políticas públicas relacionadas con los avances de la inteligencia artificial (IA). El índice se ha elaborado desde 2023. Solo dos países de la región no están incluidos: Haití y Nicaragua.

El índice es calculado a través del registro de más de cien indicadores, clasificados en tres dimensiones: (1) factores habilitantes (infraestructura digital, talento humano, datos), (2) investigación, desarrollo y adopción, y (3) gobernanza. Se señala en el reporte la heterogeneidad de la región que resulta al clasificar las específicas realidades de los países.

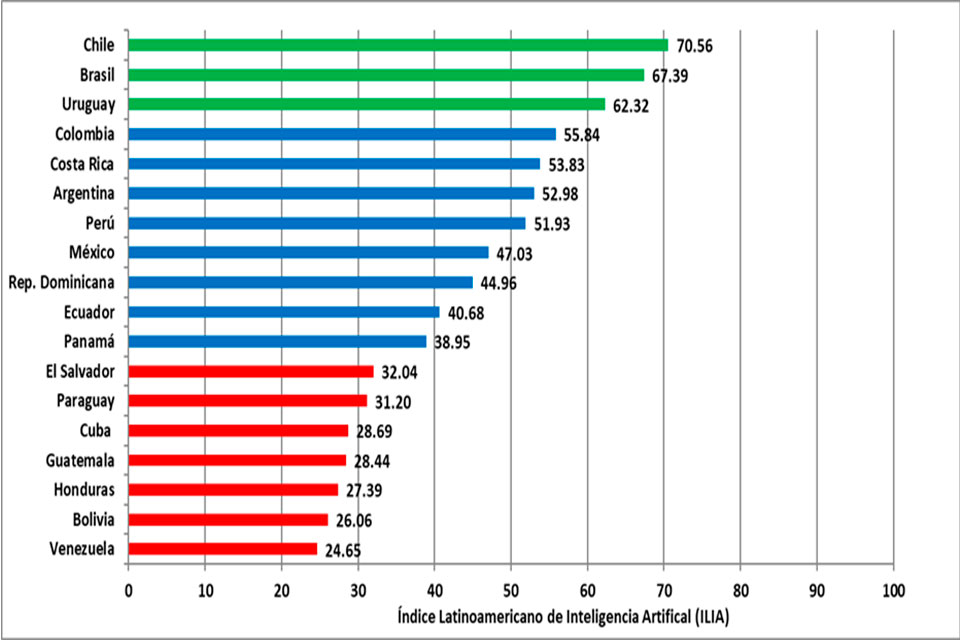

En el gráfico se muestran los valores del ILIA en 2025. De acuerdo con este valor, en el reporte se clasifican los países en el tres grupos. En el primer grupo están los países “pioneros” (en color verde en el gráfico). Estos países tienen un ILIA superior a 60 puntos. En el segundo grupo está los países “adoptantes” (en color azul en el gráfico) con valores de ILIA entre 35 y 60 puntos, Estos países tienen avances intermedios. El tercer grupo está conformado por los países “exploradores” (en color rojo en el gráfico) con valores de ILIA menores a 35 puntos. Tienen ecosistemas incipientes y limitada capacidad para desarrollar la inteligencia artificial.

América Latina: Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial (ILIA),

por países, 2025

Fuente: Cepal, ILIA 2025

Entre el país con el mayor puntaje de ILIA (Chile con 70,56) y el país con el menor puntaje (Venezuela con 24,65) existe una brecha de casi 50 puntos. Esta brecha se debe a diferencias notables en la capacidad para adoptar efectivas políticas públicas.

En el documento se señalan diferencias con respecto a la conectividad, utilización de software abierto, disponibilidad de datos, recursos humanos especializados, capacidad de cómputo de alto rendimiento, utilización de IA generativa, utilización de IA en participación ciudadana, desempeño en investigación, implementación de estrategias nacionales de IA, sostenibilidad de industrias de centros de datos, y entornos de innovación y emprendimiento.

La brecha de adopción de la IA en América Latina es similar a la incorporación de otras tantas tecnologías. Es más bien una condición estructural. Si los entornos sociales y económicos no son favorables a la diversidad, como es el caso de América Latina, es obvio que también afecta el desarrollo de nuevas opciones tecnológicas. Es decir, el problema no es la característica de la tecnología. El problema corresponde con las bajas capacidades generales para crear valor, y asumirlo como guía de las políticas.

Esto explica la carencia de espacios de políticas públicas que permitan acordar las modificaciones de esos patrones. Con el agravante de que la brecha entre países, y entre sectores de la población dentro de los países, puede aumentar, lamentablemente. Es una excelente noticia, sin embargo, que la región cuente con la metodología y datos del ILIA para diseñar políticas que permitan reducir esta significativa brecha.

Marino J. González es PhD en Políticas Públicas, profesor en la USB. Miembro Correspondiente Nacional de la Academia Nacional de Medicina. Miembro de la Academia de Ciencias de América Latina (ACAL).

TalCual no se hace responsable por las opiniones emitidas por el autor de este artículo