Los buenos y los malos, por Fernando Mires

Jesús: “¿Por qué me llamas bueno? Nadie es bueno, sino solo uno, Dios”

(Marcos 10:18)

Existe un dicho muy popular: “La historia la escriben los vencedores”. Pero al cotejarlo con la realidad comprobaremos que es falso de punta a punta. Más bien ha ocurrido lo contrario. La historia de los sucesos decisivos de la modernidad no ha sido escrita casi nunca por los vencedores. O esa tarea la han asumido escritores ajenos al lugar de los hechos historiados, o ha sido revancha de los vencidos. Ha ocurrido así desde la revolución francesa hasta nuestros días.

Cierto es que hasta comienzos del siglo XX predominaba en la historiografía francesa una abierta y militante condena al Ancien Régime. Pero también es cierto que paralelamente fue surgiendo una historiografía que pondría en tela de juicio la legitimidad del regicidio, los crímenes de Robespierre y los desmanes de las turbas jacobinas. Fue así que historiadores de la talla de François Furet, secundado políticamente por Claude Lefort, siguiendo la tradición inaugurada por Alexis de Tocqueville y las interpretaciones de Edmund Burke, dieron al traste con el mito de los buenos revolucionarios y los malos monarquistas impuestos por historiadores marxistas como Albert Mathiez, por nombrar a uno de los más connotados.

En el caso de la revolución rusa, el fenómeno fue más explícito. La historiografía acerca de la revolución de octubre comenzó a hacerse a partir de la Historia de la Revolución Rusa escrita por Leo Trotzky quien de los derrotados fuera el más derrotado. A la inversa: no hubo ningún historiador estalinista digno de mención. Después de Trotzky la tarea fue asumida por plumas europeas. Los libros sobre la revolución rusa escritos por D. H. Carr, Chistopher Hill, Isaac Deutscher y otros, siguen siendo clásicos inolvidables.

Pero quizás el ejemplo más ilustrativo que demuestra como la historia no la hacen los vencedores ocurrió en la España de la Guerra Civil. La cantidad de historiadores y literatos españoles y europeos que tomaron abierto partido en contra del franquismo, es sencillamente apabullante, hasta el punto que podría decirse –y el escritor Javier Cercas lo dijo– “el franquismo ganó la guerra militar, pero perdió la cultural”. Solo recién después de la caída de los muros ideológicos de la Guerra Fría ha comenzado a tomar forma una reinterpretación de esa historia terrible que por cierto no intenta reivindicar ni al franquismo ni a Franco, pero sí demostrar que el antagonismo simple: los buenos (los republicanos) y los malos (los franquistas), no da cuenta de toda la realidad vivida por España bajo la despiadada tutela de El Generalísimo.

Como suele ocurrir, la interpretación literaria ha ganado la delantera a la historiográfica. Algo que no debe asombrar: la novelística histórica tiene un pasaporte que le permite ir más allá de los hechos, apelando al simple recurso de la imaginación. En cierto modo traza caminos que después los historiadores recorrerán. Incluso, en la literatura popular, un novelista tan amigo de la historia como es Arturo Pérez-Reverte – “su” Historia de España me espera en el estante – no trepidó en convertir en héroe a un sicario al servicio del franquismo: Falcó. Algo que 20 años atrás habría sido impensable. Que hoy sea pensable, lo debemos a algunos escritores que, en la época cuando imperaba el categórico esquema, “malos allá, buenos acá”, fueron abriendo grietas, demostrando que no todos los malos eran tan malos y que entre los buenos había no pocos que no lo eran.

Digámoslo de modo escandaloso: la historia no existe, lo que existe en nombre de la historia es la historiografía, vale decir, la historia escrita por los historiadores.

Y la tarea historiográfica, en sus dos fases principales: selección e interpretación de los hechos, no puede ser totalmente objetiva. Pues el historiador, aún sin ser un ente ideológico, vive siguiendo coordenadas que se dan en el tiempo y lugar en que él está viviendo. Incluso en la faena que puede ser la más objetiva, la selección de los hechos, será maniobrado por cierta subjetividad. Así, para un historiador un hecho puede ser determinante y para otro muy secundario. Ni hablemos de la interpretación. Allí las diferencias son más que ostensibles.

Lea también: Monagas en el siglo XXI, por Ángel R. Lombardi Boscán

No es lo mismo escribir, por ejemplo, “el pueblo revolucionario se apoderó de la torre de la Bastilla”, que escribir, “la Bastilla fue asaltada por una turba alcoholizada”. Las dos interpretaciones podrían ser incluso ciertas (las chusmas alcoholizadas son parte del pueblo) Pero el énfasis puesto por el historiador determina el sentido de cada frase. ¿Quiere decir que nunca vamos a conocer definitivamente a la realidad histórica? En términos absolutos, no. Pero en términos aproximados, sí. Ahora, el mayor o menor grado de aproximación dependerá siempre de la revisión de los hechos, proceso que no termina jamás. La historiografía no tiene límites.

Ninguna historia está definitivamente contada. Incluso puede suceder que actores aclamados una vez como “buenos”, con el correr del tiempo, bajo la luz de nuevos hechos y nuevas interpretaciones, puedan dejar de serlo.

Y así llegamos a la pregunta ineludible: ¿Se encuentra la historia determinada por el tiempo político de los historiadores? En parte, sí. Pero por otro lado siempre, como en muchas actividades de la vida, habrá historiadores que salten más allá de las coordenadas del tiempo y del lugar donde habitaron. Eso nos lleva a suponer que mientras más alejado en el tiempo se encuentra un historiador con respecto a determinados hechos, es decir, cuando no está bajo el influjo de las pasiones de los actores históricos, mejores y mayores serán sus posibilidades para aproximarse a la verdad de los hechos. Podríamos decir entonces que en la historiografía rige el principio: “mientras más lejos más cerca”. Mas no en la política. Así como la historiografía vive de la lejanía, la política vive de la cercanía. “Ahora y aquí” es lema de la política. “Después y más allá” debería ser el de la historia.

Naturalmente, la actividad historiográfica se encuentra políticamente interferida, pero lo importante es que esas interferencias no sean las mismas que actuaron en el tiempo en que ocurrieron los hechos. En este último caso la historiografía tendría solo un valor testimonial.

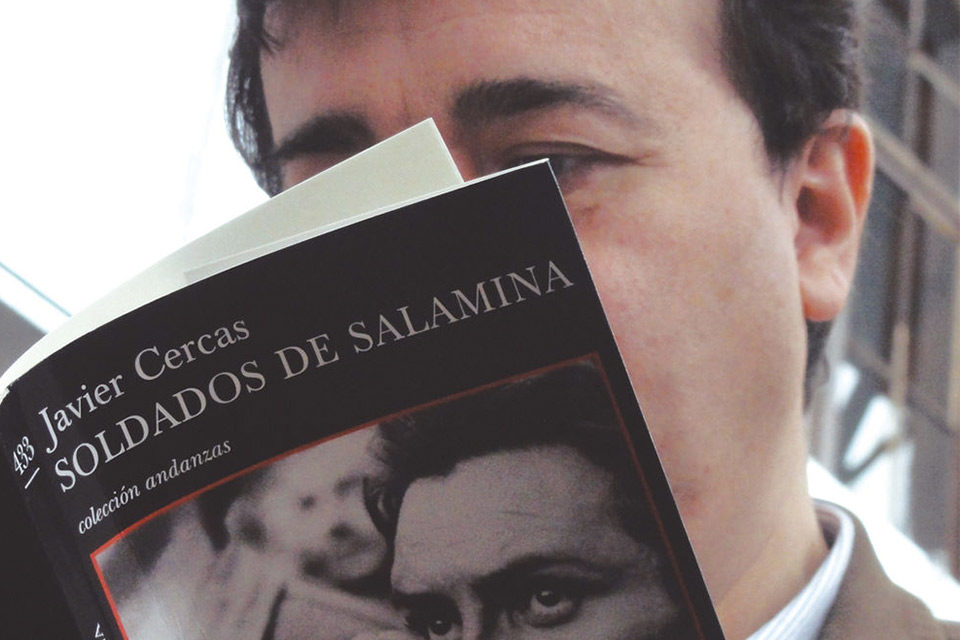

Afortunadamente los historiadores no están solos. Como ya hemos insinuado, suelen ser antecedidos por literatos con tendencias historiográficas, novelistas de la historia quienes, si bien no son fieles a los hechos, intentan ser al menos fieles a su comprensión. La novela histórica es efectivamente un género muy particular en donde la fantasía se encuentra subordinada al principio de realidad. Para ejemplificar no será necesario retroceder hasta Alexander Dumas. En el caso que nos preocupa, el de la Guerra Civil española, la redefinición de “los malos” y de los “buenos” no está finiquitada. Así lo entendió Javier Cercas cuando escribió su novela más famosa: Soldados de Salamina, publicada el año 2001.

Tranquilos: nadie va a intentar hacer aquí una reseña literaria de un libro veinteañero. Estoy solo trayendo a colación un caso que podríamos denominar paradigmático, uno que en su tiempo desató una fuerte polémica acerca de las relaciones entre literatura e historiografía. La “culpa”, por cierto, la tuvo el mismo Cercas al anunciar que Soldados de Salamina es “una novela donde todo es verdad”. Pues allí surgió la inevitable pregunta: ¿es una novela donde todo es verdad una novela? ¿No es una novela donde todo es verdad un texto de historia? Esa fue la razón por la cual la crítica literaria, en lugar de analizar el fenómeno creado por Cercas se dividió entre quienes vieron en Soldados de Salamina un libro de historia y quienes la entendieron como novela.

Entre los segundos, la más destacada recepción fue la de Mario Vargas Llosa, en un acucioso artículo publicado en El País titulado El sueño de los héroes (03.09. 2001). Según el Nobel, el libro de Cercas es una novela en todos los sentidos de la palabra. Y desde su punto de vista tiene razón: el uso de tiempos contrapuestos, los soliloquios, los diálogos, son recursos literarios muy bien trabajados por Cercas. El problema es que – no lo dice Vargas Llosa – contradice una de las tesis del escritor peruano, formulada en su ensayo La verdad de las mentiras. Según esta tesis, para revelar su verdad el novelista debe imaginar y al imaginar no se ajusta a la verdad objetiva. Cercas, por el contrario, se ajusta, o dice ajustarse a la verdad objetiva. Precisamente por esa razón fue furiosamente atacado por dos conocidos intelectuales españoles: Arcadis Espada y Gregorio Morán.

Espada quien mantuvo (o mantiene) una permanente enemistad con Cercas lo acusó de distorsionar los hechos históricos. Morán, aún más virulento, afirmó que el personaje central de la historia (o novela) de Cercas, el falangista Rafael Sánchez Mazas, fue reinventado por Cercas.

Naturalmente Cercas podría haberse defendido como una vez lo hizo García Márquez cuando un grupo de historiadores colombianos le enrostrara que su novela sobre Simón Bolívar El general en su laberinto, contenía graves errores históricos: “Me van a perdonar los señores” – dijo el Nobel colombiano- “yo no escribí un libro de historia sino una novela”. Cercas, en cambio, con tozudez española, defendió a muerte “la verdad de sus verdades” y, como suele ser también hispana costumbre, los polemistas se dijeron de todo. Solo les faltó mentarse la madre (seguro que lo hicieron en privado)

Pero vamos a lo importante: Cercas mantuvo incólume su posición: lo que él escribió –lo volvió a afirmar en un epílogo a la republicación de su obra en el 2015– no fue una novela histórica sino una historia novelada. Lo que no dijo, sin embargo, es ostensible. Que la reacción visceral de Espada, Morán y otros, expresaba una resistencia, no tanto a la verdad histórica, sino al hecho de que el héroe de Cercas, Sánchez Mazas, no fue solo presentado como un canalla fascista, sino también como un excelente escritor, un hombre sensible a las ideas, un intelectual de tomo y lomo. En otras palabras, Sánchez Mazas fue, para Cercas, un malo no tan malo.

Historia o novela, novela o historia, Soldados de Salamina, relativizó una historia que estaba a punto de convertirse en oficial.

Rafael Sánchez Mazas, amigo personal del carismático Primo de Rivera, fundador de la Falange, el primer fascista de España, como se autodenominaba, hizo sus primeros pasos en el ambiente de la pre-guerra, en los cafés donde intelectuales socialistas discutían con los nacionalistas sin pasar de las palabras a los hechos. Cuando ser fascista -antes de Mussolini, Hitler y Franco- solo significaba creer en una nación, en el regreso del ser a su condición natural opacada por la realidad social, en un romanticismo vitalista e incluso naturalista y en el culto a la acción heroica. Una ideología, como tantas otras más, eso era al fin el fascismo pre-franquista.

Pues bien, al leer o revisar casi veinte años después la novela (o historia) de Cercas no pude evitar hacer un paralelo entre su vida con el destino que han corrido muchos intelectuales de izquierda. Personas que iniciaron su vida política creyendo en la igualdad social, en las teorías sobre la plusvalía y la alienación del trabajo por el capital, en la revolución proletaria y en el paraíso terrenal. Y al final como ocurrió a Sánchez Mazas durante el franquismo, terminaron por convertirse en funcionarios de poderes criminales como el estalinismo, el maoísmo y el castrismo cuyos adalides, sin estudiarlas, convirtieron determinadas ideas en burdas doctrinas de legitimación.

Soldados de Salamina: ¿Historia o novela? ¿Historia novelada o novela historizada? ¿O las dos cosas a la vez? Mantenerse hoy en esa discusión carece de sentido. Al fin y al cabo, mi experiencia con el libro fue otra: Porque cuando lo leí, hace ya casi dos décadas, no me pregunté acerca del género del texto. Simplemente me gustaba lo que estaba leyendo.

Pero al comenzar el año 2020 he comenzado a hacerme preguntas acerca de la relación entre la historiografía y la imaginación literaria. Tiene tal vez que ver con el espectáculo que ofrece esa España de hoy donde Podemos, ya en el poder, acusa de fachos a todos quienes no comulgan con sus oxidadas ruedas ideológicas. Inevitable ha sido acordarme de Soldados de Salamina. Fue así que volví a releer los pasajes por mí subrayados, tanto tiempo atrás. Y al hacerlo me di cuenta de que, efectivamente, no había leído el libro ni como novela ni como historia, sino como un texto de reflexión política. Si se quiere, como un aporte al pensamiento político de nuestro tiempo. Pude entonces corroborar una suposición que me persigue: la de que cada lector establece un diálogo distinto con el autor. O la de que cada uno lee un libro no solo de acuerdo a lo que el libro dice sino de acuerdo a lo que uno es. Y como cada uno de nosotros es muchas cosas a través del tiempo, a veces estamos al lado de los buenos y otras veces al lado de los malos.

Quienes son los buenos y quienes son los malos lo sabemos a veces después. Quizás mucho después. Si es que llegamos a saberlo. Pues, si bien el dicho “la historia la hacen los vencedores” ha demostrado ser falso, aquel otro que afirma: “el camino hacia el infierno está plagado de buenas intenciones”, ha probado ser más verdadero.