¿Seguirá la bronca?, por Teodoro Petkoff

¿Cómo entender la reciente declaración de Álvaro Uribe sobre la presencia de varios jefes guerrilleros colombianos en nuestro territorio? ¿Por qué el presidente de Colombia se lanza con una declaración sobre un fenómeno que no es nada novedoso, cuando apenas le quedan veinte días para entregar el mando a su sucesor? ¿Qué había de diferente a todo cuanto se ha dicho durante hace años sobre ese tema? ¿Por qué, en todo caso, no dejó en manos de Santos el manejo del asunto, que seguramente ocupa lugar prioritario en la agenda de quien fue uno de los principales ejecutores de la política de «Seguridad Democrática»? Tal vez sea importante re- cordar los inmediatos antecedentes de la declaración de Uribe. Este había venido llamando la atención sobre los peligros de lo que denomina una «diplomacia hipócrita», de una «diplomacia fofa», en transparente alusión a las reiteradas posturas públicas de Santos acerca de su interés en recomponer las relaciones con el gobierno venezolano.

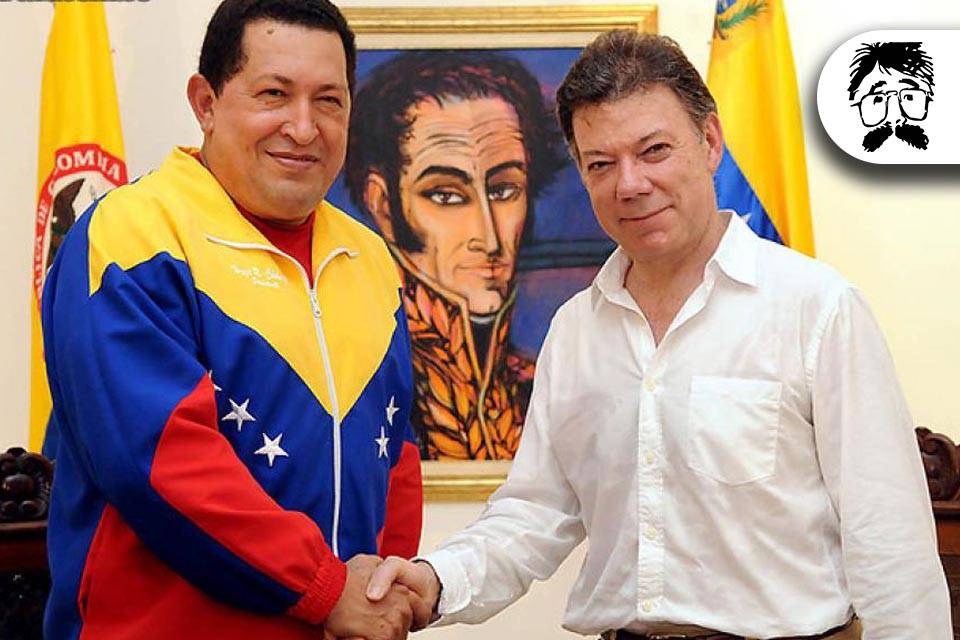

Seguramente su enfado subió de punto cuando Santos invitó a Chávez a su toma de posesión. No puede ser coincidencial, entonces, la sincronía entre la invitación al presidente venezolano y la declaración sobre la presencia de los faracos en tierra venezolana. De hecho, Uribe logró una carambola perfecta.

Por una parte, la política conciliatoria de Santos recibió un rudo empellón. Sería absurdo imaginar a Santos echando atrás la política de «Seguridad Democrática» de Uribe, pero es obvio que ha tratado de afirmar su propio perfil, ensayando, entre otros contrastes con Uribe, una normalización de las relaciones con el gobierno de Atila -la cual, en fin de cuentas, conviene a ambos países, sobre todo si eventualmente permitiera el restablecimiento de las relaciones comerciales-. Con su declaración, Uribe intenta poner piedras en los rieles de Santos.

Por otra parte, Uribe, que conoce a Atila, logró lo que quería con su movida: quitarse de encima esa presencia en la entrega de su mando, la cual sería una evidencia de lo que para él es una «diplomacia fofa». Atila, que no encontraba el pretexto para negarse, anunció de inmediato que no asistiría a la asunción de Santos. Hasta ese momento, vacilaba en la respuesta a la invitación de su futuro homólogo. Decía que «estudiaba» la decisión; no la rechazaba plano, pero la declaración de Uribe le proporcionó la excusa ideal para no ir a Bogotá el 7 de agosto y mantener la bronca prendida.

Ahora bien, más allá de todo lo que en este episodio obedece a razones de la política interna colombiana, en estos días finales del mandato de Uribe, hay una parte del asunto que nos compete. Porque, aunque no sea novedad, lo dicho por las autoridades del vecino de al lado no es mentira. En nuestro territorio fronterizo (y más acá también) pululan los faracos como hormigas. La ambigüedad de Chávez ante este fenómeno, e incluso la sospecha de cierta complicidad con él, es pública y notoria. Con ello, Chávez ha permitido que nuestro país se haya transformado en un santuario para la guerrilla colombiana. Eso ha sido señalado aquí en todos los tonos. Tal presencia vulnera nuestra soberanía. ¿Atila va a continuar haciéndose el loco ante esta situación?