Teodoro marinero, por Fernando Rodríguez

Decía Luchino Visconti, el enorme cineasta, quien al parecer había hecho del regalar un arte y una pasión, que el mejor regalo es aquel que el regalado nunca sospecha y está al margen de cualquier utilidad.

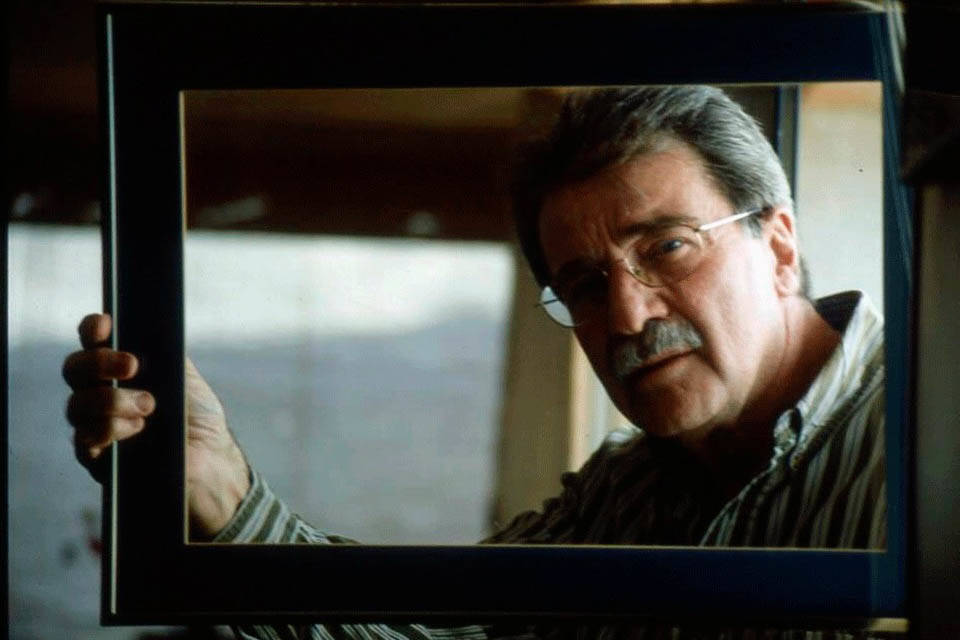

Pues bien Oscar Hernández Bernalette le ha hecho un regalo a Teodoro Petkoff y a todos los que lo amamos, tantísimos, que es una amable y fraternal sorpresa. Se trata de un libro, Cuando Petkoff atravesó el Atlántico, de la Editorial Dahbar, que nos cuenta una faceta desconocida para los más y reveladora de muchos matices del alma del político y teórico posiblemente más destacado del país: Teodoro marinero (sic, obligado).

El enigma es más o menos así. Un buen día, a los cincuenta años de su edad, Teo decidió atravesar el Atlántico en un pequeño velero, de Canarias a las costas venezolanas, con seis compañeros. El autor del libro, diplomático y navegante avezado, amigo de Teodoro y su ideario recibió de su esposa de entonces un regalo, también viscontiano, un pequeño cuaderno con las notas que había escrito el nobel marinero, durante la aventurada travesía, tan osada que pocos veteranos la intentan

La amistad y la admiración por el autor de esas notas breves y volanderas y su permanente devoción por el mar inmenso al cual había desafiado y reverenciado él también muchas veces no pudieron sino suscitarle el deseo de convertir ese encuentro en un libro. Ese es el que hoy tenemos, hoy que Teo es un vacío muy grande, para sus allegados pero también para el país envilecido y martirizado que hubiese tenido en el probablemente el mejor paladín para enfrentar semejante crimen. Bienvenido ese alegre y gentil homenaje, cae bien en esta sórdida hora de chacales.

Oscar Hernández utiliza también el texto para contar sus nostalgias por su vida de velerista consecuente. Y su amor por el mar que es realmente denso, que no se limita al goce inmediatista y hedonista sino que alcanza tonos metafísicos: por su eternidad, “Una misma ola por el mundo, una misma ola desde Troya/ menea su cadera hasta nosotros” (Saint- John Perse ), su inmensidad y nuestra pequeñez, “Inmensa el alba llamada mar, inmensa la extensión de las aguas/y sobre la tierra hecha sueño en nuestros confines violetas” (S-J.P) y sus noches estrelladas y sus peligrosas fauces y sus cementerios marinos. También le sirven estas páginas para fijar los recuerdos de sus compañeros de viaje y hasta para deshilachar someramente el Edipo con su cómplice esencial, su padre.

Pero volvamos a las pocas líneas de Teodoro, algunas meramente funcionales o descriptivas, pero sobre todo otras que revelan precisos y preciosos ángulos de su personalidad y que el autor de este libro singular anota con agudeza.

Por ejemplo, cuando Teo se pregunta por el motivo de tan inhabitual travesía no encuentra otra razón que la de probarse a sí mismo. Que quiere decir probar su valor, desafiar el destino, vivir peligrosamente. Pero no es el éxtasis del aventurero sino otra cosa, más del buen Nietzsche, ser hombre integralmente, en todos los bordes y límites. O la pasión por la cultura que habría que decirle a su esposa que la incorpore a su agenda, pero no en el tiempo que deja libre la absorbente trabajo político sino como su igual, casi como podría decirlo su sicario Diosdado Cabello.

Y algo que a mí siempre me sorprendió de él, su obsesivo sentido del deber, y que aquí se muestra en la aceptación sin adjetivo de su a veces muy penoso trabajo marinero o en la aceptación sin lamentos de las durezas del viaje. Las cosas hay que hacerlas porque sí, sin preguntas ni búsqueda de alabanzas, porque sí, como un imperativo moral kantiano que desdeña las causas y los efectos. Eso lo hacía admirable, realmente, lo hacía estupendamente humilde en el sentido mayor de la palabra.

Solo agrego que Teodoro me habló varias veces del deseo enorme que tenía de atravesar el Cabo de Hornos, lo cual si era algo cercano al desvarío. Lo había concertado con un amigo inglés, si no me equivoco. Al parecer estuvo varias veces a punto de concertase y por inesperados avatares nunca se hizo, por suerte imagino.

Nada, Oscar, nos pusiste música y nobles añoranzas en esta basura que son nuestros días.