Una procesión dolorosa, el camino del sistema de salud venezolano en el 2019

Los trabajadores de la salud protagonizaron durante este 2019 más de 300 manifestaciones, en las que las exigencias no variaron, la agudización de la crisis económica y hospitalaria lanzó a los trabajadores a la calle

Venezuela comenzó el año en el ojo del huracán, la emergencia humanitaria compleja anunciaba un año difícil para la ciudadanía. Es por ello que la ayuda humanitaria fue usada como uno de los estandartes de Juan Guaidó, cuando el 5 de enero se juramentó como presidente de la Asamblea Nacional.

El Parlamento arrancó su nuevo período haciendo un llamado a la comunidad internacional. Colombia, Brasil y Curazao fueron los puntos de recolección de toda la ayuda humanitaria que vino de diferentes países.

El objetivo era que esta ayuda ingresara por mar y tierra el pasado 23 de febrero, sin embargo, esto no se pudo concretar, los insumos que tanta falta hacen en los hospitales venezolanos no llegaron a sus lugares de destino. Cargamentos enteros con ayuda humanitaria fueron incendiados cuando intentaban cruzar el puente Francisco de Paula Santander, frontera entre Colombia y Venezuela.

Los gobiernos de Panamá, Italia, Corea del Sur, Estados Unidos, Curazao, Honduras, y otras tantas naciones destinaron altas sumas de dinero para atender la emergencia humanitaria venezolana. Pero estas no fueron aceptadas por Maduro ni su cúpula, quienes solo accedieron a recibir y entregar de manera conjunta la ayuda humanitaria de la Cruz Roja y la Organización de las Naciones Unidas.

Pero no fue sino hasta abril, después de varios meses en los que la emergencia se agravó de manera significativa tras una ola de apagones que dejó al país a oscuras, cuando finalmente comenzó a salir humo blanco y la Cruz Roja anunció la llegada del primer cargamento de ayuda humanitaria para Venezuela.

El 29 de marzo Francesco Rocca, presidente de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, informó que aproximadamente en 15 días estimaban iniciar la distribución de ayuda humanitaria dentro de Venezuela.

Así se cumplió el 16 de abril, cuando un convoy de la Cruz Roja se movilizó al aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía con el fin de retirar el primer lote de ayuda humanitaria que estaría llegando al país.

El presidente de la Cruz Roja venezolana, Mario Villarroel, dijo que el cargamento estaba lleno de insumos médicos, plantas eléctricas y medicinas que serían distribuidas en distintos hospitales del país.

De las 100 toneladas de ayuda humanitaria que han logrado entrar al país en el 2019, habían sido distribuidos en 22 ambulatorios del organismo, ocho hospitales, seis centros hospitalarios públicos y dos fundaciones.

Una ayuda que se tiñó política

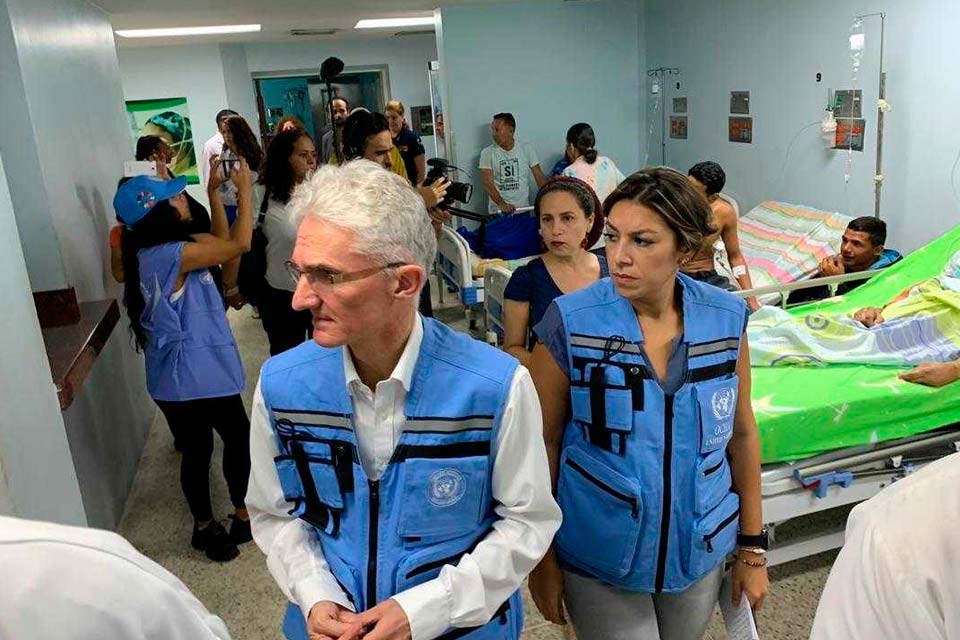

El 11 de abril el jefe de la asistencia de las Naciones Unidas, Mark Lowcock, presentó un informe sobre la situación de Venezuela, en el que aseguró que el país sufría “un verdadero problema humanitario”, y dijo que la organización mundial estaba dispuesta a tomar más acciones para aliviar el sufrimiento de la población.

La ONU halló que el sistema de salud venezolano está afectado por la escasez de personal, la falta de suministros médicos, equipos y electricidad. La ausencia de medicamentos ha aumentado el riesgo de morbilidad y mortalidad por diabetes, hipertensión, cáncer y VIH/Sida. Otras enfermedades prevenibles y erradicadas hace varios años reaparecieron, como malaria, sarampión, difteria y tuberculosis.

El informe señaló que en Venezuela 2,8 millones de personas necesitan asistencia médica. Del total, 1,1 millones son menores de cinco años. Los problemas de salud se agravan por el acceso insuficiente al agua potable y a sistemas de saneamiento adecuados.

Pero no fue sino hasta noviembre cuando Lowcock hizo su primera visita a Venezuela, en ella constató la situación de los hospitales públicos del país. “He observado que el sistema de salud está al borde del colapso y que muchos hospitales carecen de la infraestructura básica de agua y electricidad. Los pacientes hospitalizados, muchos de los cuales ya están gravemente enfermos, corren un alto riesgo de perder la vida a causa de las nuevas infecciones que están adquiriendo mientras están en el hospital, ya que no es posible realizar una limpieza y desinfección básica”.

Dijo que toda esta situación “se ve agravado por la falta de medicamentos y la escasez de médicos y enfermeras para administrarlos. Las enfermedades prevenibles, como el paludismo y la difteria, han vuelto con mucha fuerza. Las personas con enfermedades crónicas, mujeres embarazadas y lactantes, niños y niñas y personas en situación de discapacidad se encuentran entre los más vulnerables”.

Antes de la visita del jefe de la asistencia de las Naciones Unidas, el mandatario Nicolás Maduro había dicho que la ONU se había vuelto “pura bulla” en la entrega de ayuda humanitaria.

«No ha funcionado cooperación con la ONU. Ofrecieron villas y castillos en la supuesta entrega de ayuda humanitaria y no ha llegado nada. Pura bulla para hacer campaña contra Venezuela. Cuando les dijimos para coordinar, nada», sostuvo el líder chavista.

En su lugar, Maduro indicó que la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) sí han ofrecido ayuda al país, debido a que establecen un sistema de cooperación técnica de alto nivel.

Un sector en crisis

Los trabajadores de la salud protagonizaron durante este 2019 más de 300 manifestaciones, en las que las exigencias no variaron, la agudización de la crisis económica y hospitalaria lanzó a los trabajadores a la calle.

La escasez de insumos hospitalarios, las malas condiciones de los centros de salud, la falta de personal y los bajos salarios, fueron algunos de los reclamos que hicieron los obreros, personal administrativo, médicos y enfermeras de los hospitales públicos de todo el país.

En ciudades como Caracas, Maracaibo, Barquisimeto, Maturín, Puerto Ordaz y en el estado Táchira, los pacientes se unieron al personal, y bajo una sola voz exigían insumos, porque se estaban muriendo.

El sector de enfermeras convocó incluso paros escalonados, denunciando que el salario no les alcanzaba ni siquiera para cubrir los gastos de traslado hasta los centros de salud donde trabajaban.

Para cerrar el año y ante esta ola de quejas de los trabajadores de la salud, el mandatario Nicolás Maduro les ofreció medio petro como regalo navideño para que «satisfagan todo lo que necesiten», mientras hacía énfasis en que el mecanismo de este activo digital permite convertibilidad a divisas y recordaba que equivale a unos 30 dólares.

«He decidido darles en diciembre medio petro a los trabajadores de la salud. Salgan con petro convertible a satisfacer todo lo que necesiten. Son algo más de 30 dólares» dijo, como si fuese un gran logro para los trabajadores.

Pero la realidad es que la situación de los hospitales fue otra, el personal ya no aguanta tal situación y la migración se hizo presente. Para septiembre el presidente de la Federación Médica Venezolana (FMV), Douglas León Natera, dijo que alrededor de 30.000 médicos se habían ido del país debido a la crisis económica que atraviesa Venezuela.

Natera especificó que de los hospitales se han ido más de 53% de los médicos y de las clínicas y centros de salud privados cerca de 50%; lo que suma más de 30.000 doctores.

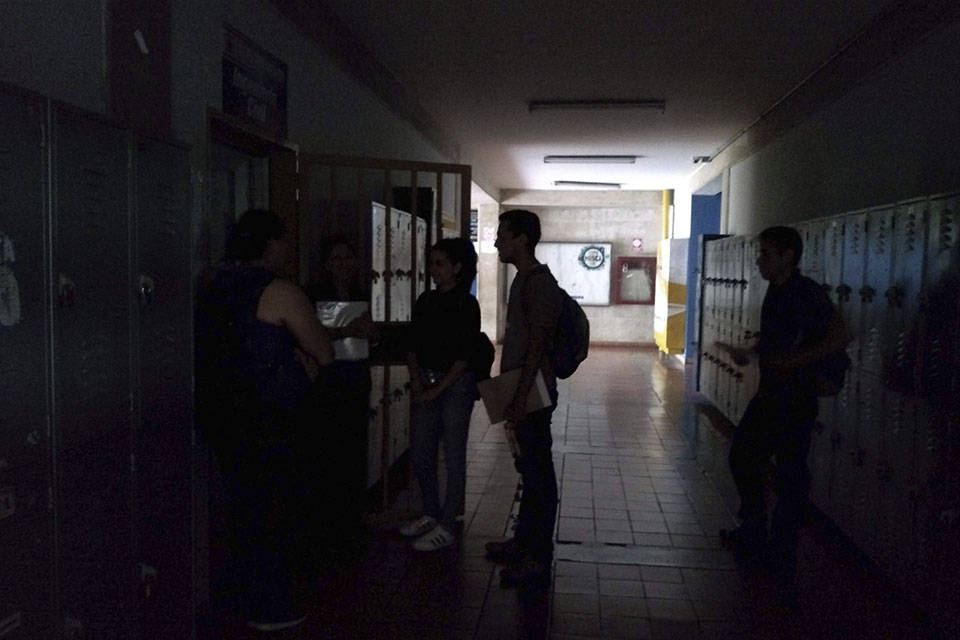

Los apagones desnudaron la emergencia

El jueves 7 de marzo ocurrió en Venezuela una de las fallas eléctricas más grandes en la historia del país, un apagón que dejó a más de 20 estados a oscuras por no menos de dos días. Esta situación puso en evidencia una vez más la crisis del sector hospitalario, las emergencias colapsaron y según los reportes de varias ONG muchos pacientes murieron, porque no había plantas eléctricas que atendieran esta situación.

La organización no gubernamental Médicos por la Salud confirmó la muerte de 21 personas por causas atribuibles al apagón que se registra en varios estados del país desde el jueves 07 de marzo.

El diputado y médico José Manuel Olivares indicó que hasta las 9:00 pm del domingo 10 de marzo habían podido contabilizar a 21 fallecidos.

La mayor cantidad de muertes se registraron en el hospital Manuel Nuñez Tovar (Monagas), donde se contaron 13 decesos desde el jueves, mientras que en los hospitales Miguel Pérez Carreño y pediátrico JM de los Ríos (Distrito Capital), Universitario de Maracaibo (Zulia) y Central de Maracay (Aragua) se contabilizó un fallecido, respectivamente.

«La situación dentro de nuestros hospitales está controlada dentro de la contingencia», dijo el ministro de Salud, Carlos Alvarado, quien refirió que los servicios de emergencias, áreas críticas, unidades de terapia intensiva de adulto y neonatales así como los quirófanos son las áreas de atención prioritarias.

También aseguró que «no llegan a 15 los hospitales que no tienen planta eléctrica» en el país, luego de los apagones registrados durante el mes de marzo y las denuncias de operaciones realizadas bajo la iluminación de teléfonos celulares y muerte de personas en cuidados intensivos.

«Los 300 hospitales del país fueron afectados. Hay hospitales pequeños que no tienen plantas eléctricas. No llegan a 15 los hospitales que no tienen plantas eléctricas, pero ya están chequeados»

“El país de las maravillas”

Para el régimen de Nicolás Maduro la emergencia humanitaria compleja, la crisis de los hospitales y la escasez de insumos y medicamentos para pacientes con enfermedades crónicas, no es tan grave como parece.

Así lo ha hecho saber en sus declaraciones, en las que presumió sus «logros» en materia de salud gratuita, a pesar de que mostrase números dudosos, improbables e incluso imposibles.

De acuerdo con Maduro, gracias al Acuerdo de Sandino, firmado por Hugo Chávez y Fidel Castro, la Misión Milagro ha logrado operar a más de seis millones de personas desde 2005.

Al aplicar matemáticas básicas, la factibilidad de esta cifra desaparece. Para realizar 6.000.000 de operaciones en 14 años, en Cuba y Venezuela habrían tenido que operar diariamente, por lo menos a 1.174 personas.

Aun así, Maduro insiste en que esa cantidad improbable es baja, ya que está convencido que se alcanzó esta cifra tiempo atrás, y que los números actuales son más altos, especialmente por los pacientes colombianos que, según el chavismo, acuden a los hospitales venezolanos para recibir atención gratuita.

Por otra parte, reveló los supuestos balances correspondientes a los programas de atención a la diabetes y vacunación.

Según las cifras oficiales, gracias a Cuba, se habría logrado evitar la amputación de miembros de al menos 217.000 venezolanos.

«Cuba creó una medicina especial a través del desarrollo de la biomedicina y trajo a Venezuela el tratamiento del pie diabético», agregó Maduro.

Agregó que el sistema de salud nacional logró cubrir las vacunas contra la poliomielitis para el 96% de los niños en edad de ser vacunados.

También para este año al régimen de Maduro se le ocurrió la idea de traer al país 15 médicos palestinos, el 28 de febrero arribó al país la delegación, quienes tenían como objetivo “apoyar” las intervenciones quirúrgicas en cuatro hospitales distribuidos entre Caracas y Vargas.

Pero eso no fue todo, para cerrar el año el 12 de octubre Maduro, ordenó de manera arbitraria el traspaso de la administración del sistema de salud del estado Nueva Esparta al Ministerio de Salud, irrespetando a los electores que le dieron el voto al gobernador de ese estado Alfredo Díaz. Quitando así las competencias de la administración de todo el sistema de salud de la isla a la Gobernación.

El J.M de los Ríos, la cara visible de la crisis

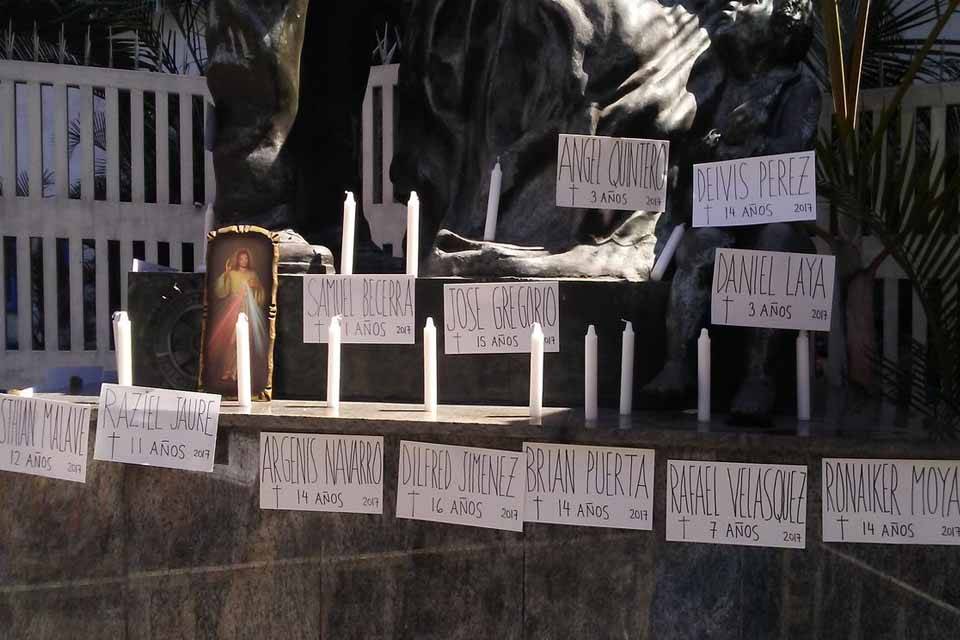

El hospital infantil José Manuel de los Ríos fue la cara más visible de la crisis que vivió el sistema de salud venezolano durante este 2019, la tragedia golpeó con fuerza el centro de salud, donde murieron más de 20 niños, solo en este año.

Los servicios de hematología y nefrología fueron algunos de los más afectados. Los padres desesperados salieron a las calles en reiteradas oportunidades, la salud de sus hijos estaba en riesgo y nadie hizo nada.

La falta de insumos se acentuó con el pasar de los días, hacer una simple hematología se volvió una tarea titánica, porque el laboratorio no cuenta con reactivos.

La paralización del programa de trasplantes que persiste desde el 2017 y la deuda de Pdvsa con el programa de trasplantes de médula ósea, han sido aristas que ponen en jaque la salud de los más pequeños.

Solo en el mes de mayo, cuatro niños del servicio de hematología del Hospital JM de los Ríos fallecieron, debido a complicaciones por las carencias en los tratamientos y retrasos en el trasplante de médula osea.

Erick, Yeiderberth, Giovanni y Roberth, eran cuatro de los más de 30 niños del hospital infantil que forman parte de una lista de espera para recibir un trasplantes de médula ósea, procedimiento que se hacía en Italia pero que está paralizado debido a una deuda de Pdvsa con ese país.

Lamentablemente esta historia se repitió a lo largo del año y recobró fuerzas la primera semana de diciembre, cuando cuatro niños pacientes del hospital murieron en menos de una semana.

Tal ha sido la situación que el 22 de agosto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) actualizó las medidas cautelares para proteger los derechos de niños, niñas y adolescentes recluidos en el hospital pediátrico doctor José Manuel de los Ríos, y las extendió a 13 servicios de ese centro de salud.

Mediante la resolución 43/19, la CIDH amplió las medidas cautelares que habían sido otorgadas al servicio de Nefrología en febrero de 2018. Esta nueva decisión incluye las áreas de Cardiología, Hematología, Neumología, Medicina 2, Medicina 3, Anatomía Patológica, Centro de Lactancia o Servicio de Atención Especializada y de Capacitación en Lactancia Materna, Consulta Externa y Triaje, Neurocirugía Pediátrica, Pediatría Integral – Niño Sano, Nutrición, Crecimiento y Desarrollo, Medicina de Adolescentes y Neurología Pediátrica.

La Comisión, un organismo independiente de la Organización de Estados Americanos, consideró que los niños y adolescentes atendidos en estos servicios se encuentran en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos.

“Es sumamente grave que los diversos servicios no cuenten con el equipamiento e insumos médicos para atender adecuada y oportunamente a los niños, niñas y adolescentes pacientes del Hospital, siendo el único centro de salud en Venezuela que realizaría atenciones pediátricas complejas en diversas especialidades”, destacó la CIDH en un comunicado.

Incluso el 18 de diciembre, en la más reciente actualización del informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, sobre el caso de Venezuela, el organismo internacional se pronunció con respecto a esta situación, en la que manifestó su preocupación por la situación de riesgo que viven los “niñas, niños y adolescentes es preocupante. Una muestra de ello es el Hospital Pediátrico J.M. de los Ríos, donde el último mes se recibió información de la muerte de tres niñas del servicio de Hematología y un niño del servicio de Oncología. De los 39 niños y niñas con necesidad de un trasplante de médula ósea, 15 se encuentran en una situación crítica”.

La crisis que vive el sector salud en Venezuela sigue agravando con el pasar del tiempo, siendo los pacientes y el personal los más afectados por una tragedia a la que parece el Estado no busca poner fin.