El silencio en represión: otra prisión en Venezuela

La decisión de no denunciar, aunque se tome para proteger a la víctima, tiene graves consecuencias tanto para el detenido, sus familias y los procesos de memoria y registro colectivo

La Hora de Venezuela

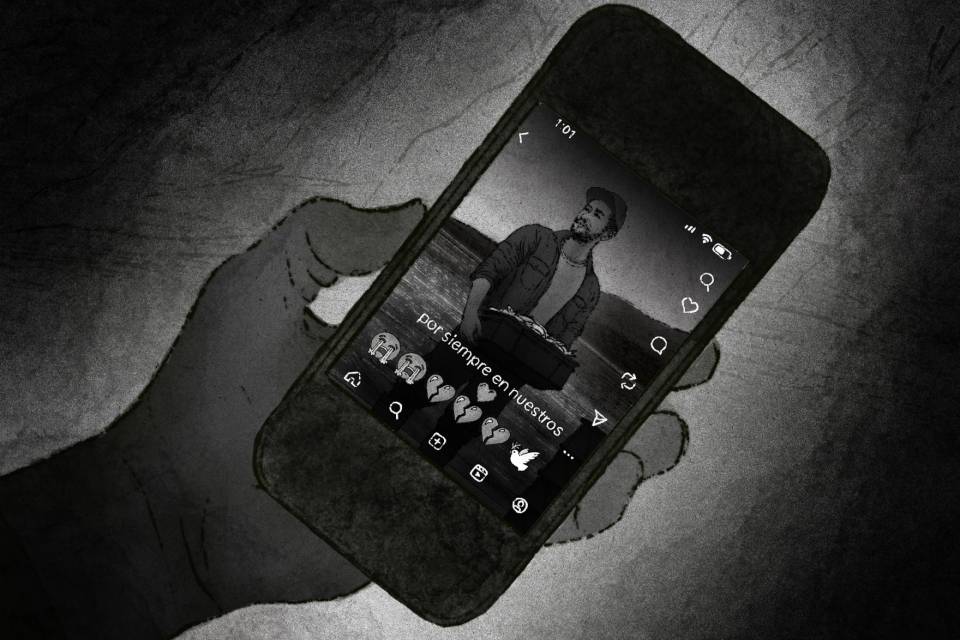

A pesar de que en las últimas semanas se han visibilizado casos de detenciones y desapariciones forzadas en el país, como el de la familia Guillén o el activista Pedro Hernández, existe un número indeterminado de personas y familias que optan por guardar silencio y no denunciar.

Si bien en algunas personas pesa el temor a denunciar públicamente estos casos, decidir transitar por el silencio no ayuda; por el contrario, defensores de derechos humanos advierten que tiene serias repercusiones tanto para las víctimas como para la sociedad en general.

Para entender la dimensión de este problema, La Hora de Venezuela conversó vía telefónica con la periodista y defensora de derechos humanos Gabriela Buada, coordinadora de la ONG Caleidoscopio Humano, quien profundizó sobre lo que implica este silencio y las consecuencias que trae para la sociedad venezolana.

El miedo, política de censura y control en el ciclo de represión

Buada explica que el miedo en el contexto venezolano es una política de Estado diseñada para censurar a quienes disienten y la detención arbitraria, que a menudo se convierte en una desaparición forzada, es una herramienta clave para mantener el control.

Quienes ostentan el poder, dice Buada, utilizan estos actos para evitar que se visibilicen los patrones de persecución y para que los casos pasen desapercibidos. La estrategia no busca solo silenciar a las víctimas, sino también a la sociedad en su conjunto; ya que al lograr que las familias no denuncien por temor a represalias, el miedo se consolida como un elemento indispensable en el ciclo de represión.

Esto dificulta que los abogados y las organizaciones identifiquen un caso como una desaparición forzada, a pesar de que este delito es una violación de derechos humanos y un crimen de lesa humanidad.

*Lea también: ENTREVISTA | Mireya Rodríguez: «Más que diálogo, lo que veo es un choque de trenes»

Al difundir terror, quienes cometen estos actos logran silenciar a las víctimas y a sus familias, lo que a su vez permite que estos crímenes queden en la impunidad y que se fortalezca la narrativa oficial de que «no está pasando nada, que no existen presos políticos, que no existen desapariciones forzadas, que no existen violaciones de derechos humanos”.

La decisión de no denunciar, aunque se tome para proteger a la víctima, tiene graves consecuencias, que, a juicio de la coordinadora de Caleidoscopio Humano, el principal riesgo es la invisibilidad; ya que cuando un caso no se hace público, la víctima queda aún más vulnerable y su paradero se vuelve desconocido.

Buada subraya que cada segundo cuenta en medio de una desaparición forzada, especialmente si la víctima es una mujer, una persona mayor o un adolescente. En estos casos, las vulnerabilidades se incrementan, y los riesgos de abuso psicológico, sexual o de otro tipo se hacen mayores.

El rol de las organizaciones de derechos humanos

En un entorno donde el silencio se impone como política, las organizaciones de derechos humanos cumplen un papel fundamental y su responsabilidad, según Buada, es visibilizar y denunciar lo que el miedo esconde. Sin la labor de las organizaciones y defensores, casos como los de Rocío San Miguel o Pedro Hernández no serían conocidos, y las violaciones a la libertad de expresión pasarían desapercibidas.

La experiencia demuestra, dice Buada, que el silencio solo incrementa la vulnerabilidad de las víctimas, y es por esta razón que recomiendan acercarse a estas organizaciones, ya que la luz pública y la presión que se genera pueden ser un factor determinante para la seguridad de la persona detenida o desaparecida.

Asegura que el silencio ante los abusos tiene un impacto devastador en la sociedad y que la normalización del horror genera una desensibilización social, donde la gente se acostumbra a la represión, la tortura y las desapariciones. Indica que esto hace que se pierda la capacidad colectiva de reaccionar y de exigir los derechos a las instituciones.

Buada advierte que si los crímenes no se documentan ni se visibilizan, se corre el riesgo de que la historia la reescriban quienes tienen el poder, lo que hace imposible la justicia transicional y evita que las violaciones de derechos humanos se repitan además las nuevas generaciones se acostumbran a la injusticia lo que perpetúa un ciclo de violencia.