Hölderlin: o el lento fuego de la poesía, por Fernando Mires

(Alrededor de los libros)

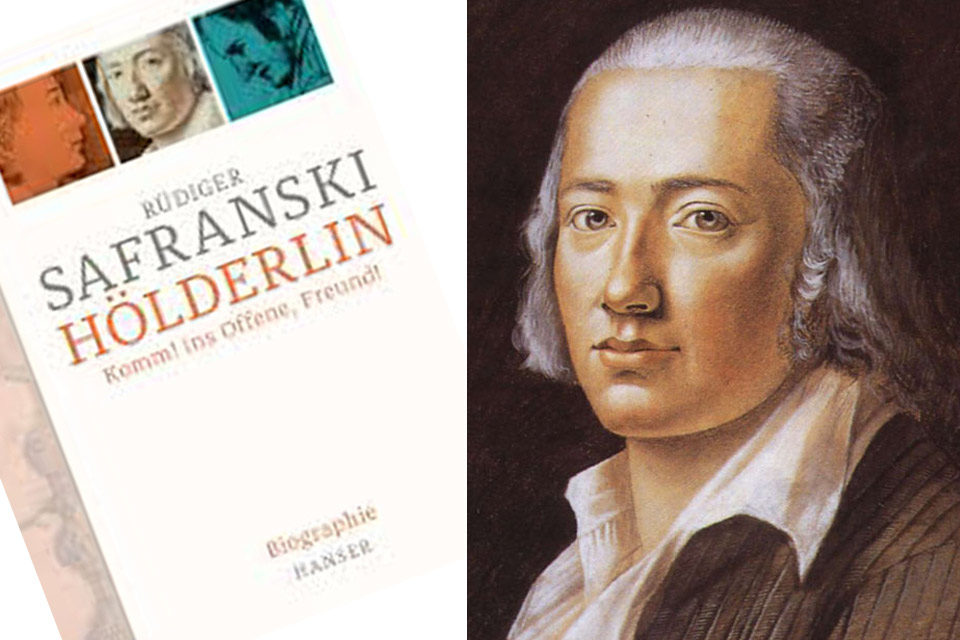

No hay mejor biógrafo en Alemania.

Las biografías son el género preferido de Rüdiger Safranski. Allí puede hacer valer todas sus dotes. Filósofo de profesión, escritor de limpia prosa, expone de modo pedagógico gracias a su facilidad para convertir el pensar complejo en texto simple y, a la vez, para descubrir la complejidad en la simpleza. Como el mejor de los historiadores sabe situar cada hecho en su tiempo. Y, además, es un amante empedernido de la literatura. Lo es hasta el punto que sus biografías sobre grandes escritores son – es mi opinión – superiores a las que ha escrito sobre grandes filósofos. Un gran placer leerlo.

Friedrich Hölderlin nacido en 1773 en Lauffen, llevó una agitada vida intelectual, amó y fue amado como pocos, escribió sin concesiones, murió después de haber pasado treinta y seis años de su vida recluido en una torre, con vista al bosque y a las aguas del río Neckar, hundido en sí mismo, víctima de una profunda esquizofrenia. Su nombre permanecerá unido a su poesía y su poesía al fuego lento que consumió su vida desde los primeros años de juventud.

Imposible referirse a los múltiples aspectos de esa compleja vida de una sola vez. Menos en un artículo.

Podríamos por ejemplo escribir sobre Hölderlin y su tiempo, desde esa juventud estudiantil en un seminario de Tübingen (Tubinga) donde quiso la suerte o el destino que allí conociera a los también muy jóvenes Schelling y Hegel, formando con ellos un triunvirato que se prolongaría durante toda la vida activa del poeta. O sobre el encuentro intelectual y personal de esos tres jóvenes con ese dúo ya no tan joven formado por Schiller y Goethe.

¡Qué tiempos aquellos! Cada uno en lo suyo, pero todos comunicados entre sí. Como si la historia fuera un foco luminoso que de pronto se detiene en algún lugar de la tierra tal como sucedió una vez en Grecia, cuando en las calles de un mismo siglo se encontraban Sócrates con Pausanias, Fedro con Aristófanes, Platón con Sócrates. Así era la Alemania cultural del los siglos XVIII y XlX, una nueva Grecia.

Y sobre ese bullir del pensamiento, los vientos revolucionarios que provenían de la Francia de los jacobinos, de esa revolución atormentada, de las cabezas guillotinadas y del anuncio de una nueva era en la historia de la humanidad.

O podríamos escribir sobre la vida de Hölderlin, referirnos a su relación tan distante y a la vez tan intensa con su madre, a sus amores de juventud, a la fidelidad de sus amigos, a quienes lo protegieron con cierto desdén (como Schiller) o a quienes lo mantuvieron a distancia (como Goethe) a su enfermedad que ya se anunciaba desde su más temprana juventud, a sus libros, sobre todo Hiperion y Empedokles, los que siempre revisaba y nunca terminaba de escribir, o al impacto que significó su poesía sobre las generaciones que sucedieron a su muerte.

Pero Hölderlin antes que nada era un poeta, un poeta que poetizaba aún no escribiendo poesía, en sus cartas, en sus amores, en sus amistades, en sus conversaciones. Su poesía era más que su poesía, era su vida y su vida fue, nos dice Safranski, un fuego intenso que lo consumía. Como si él – a veces tenemos esa impresión – no hubiera elegido la poesía sino la poesía a él, como a Sócrates lo eligiera el pensamiento, como a Mozart lo eligiera la música o como a Jesús lo eligiera la palabra divina.

Hay elegidos. Quien hace esa elección, nadie lo sabe. Pero elegidos, sí los hay. Son los enviados de no sé donde hacia la tierra. Son los mesías de la historia humana.

La poesía: No la poesía de Hölderlin en sí, tan bella, sino – y eso es lo que captó Safranski – el camino tortuoso que lo llevó a su poesía. Porque, por muy elegido de los dioses que hubiera sido, Hölderlin no nació poeta. Llegó a serlo. Y este es el punto sobredeterninante: su camino.

*Lea también: Medicina tropical, por Laureano Márquez

El camino hacia la poesía lo inicia el joven desde su residencia en el seminario de Nürtigen y después en el seminario de Tübingen. Camino que comienza, no era de esperarse otra cosa, en sus estudios teológicos. La religión severa practicada por su madre lo indujo a prepararse para el sacerdocio, y eso lo llevó a la teología. La teología, gracias al poderoso influjo de Hegel y Schelling y otros que terminaron siendo simples párrocos, lo llevó a la filosofía.

Dos nombres fueron los faros de esa conversión: Spinoza y Kant. El primero, con la percepción de ese Ser absoluto del cual todos somos fragmentos. El segundo, quien lo iba a pensar, de una noción que fue el primer empujón que llevaría a Hölderlin más allá de la filosofía, hecho que Safranski captó con agudeza. Esa noción es la que subyace bajo el concepto kantiano de Einbildungskraft (fuerza de la imaginación o fuerza imaginativa)

Según Kant, a diferencias de Spinoza, el conocimiento de los objetos no termina en los objetos pues permite aventurarse fuera de ellos mediante el recurso de la imaginación, esto es, la imaginación y no la razón es puesta al servicio del conocimiento. Esa noción kantiana acompañaría siempre a Hölderlin. Fue ahí, en Tübingen, cuando junto a Schelling llegó a la conclusión de que el repertorio filosófico se agotaba en sí mismo pese a que el deseo de conocimiento continuaba expandiéndose.

A ese espacio entre lo “real del aquí” y lo real-imaginado hacia “el allá” solo era posible acceder utilizando nuevas herramientas. Para Hölderlin esas herramientas no podían sino ser las de la poesía, vale decir, el arte de escudriñar desde dentro de los significantes, permitiendo que la intuición aparezca, ya sea en la imagen bien lograda, en la musicalidad de las palabras, en el impulso hacia un más allá desconocido pero pre-sentido.

La diferencia con Schelling fue que Hölderlin acentuó mucho más que el filósofo el principio de una razón que viene del corazón. Mientras para Schelling ese ascenso de la razón más allá de sí misma era llenado con una hipótesis, la de un espacio sin objetos definidos, para Hölderlin ese era un “espacio de vida” y podía, incluso, debía, ser llenado con el encanto y la magia de la poesía.

No obstante, ninguno de esos jóvenes negó la vigencia ni de la teología ni de la filosofía, solo avanzaron más allá de ellas, pero manteniéndolas de acuerdo a un concepto que más tarde impregnaría a la dialéctica hegeliana.

Ese concepto – detalle que no captó Safranski – fue el de Aufhebung, que quiere decir superación e integración al mismo tiempo. De tal modo que en la poesía y en la prosa de Hölderlin estaban integradas la teología y la filosofía, pero bajo la hegemonía de la razón poética. La teología iba más allá de la religión y la filosofía más allá de la teología, siendo a la vez una, condición de la otra.

Y para Hölderlin, la poesía estaba más allá de todo. Así no extraña que los tres amigos decidieran fundar una institución virtual a la que llamaron la “iglesia invisible”.

La analogía de la “iglesia invisible “con el “templo del cuerpo” (o del cuerpo como templo) que predicaba Jesús, es innegable. Los tres, en efecto, intentaban volver a la religiosidad del nazareno. Hegel incluso deseaba re-escribir la historia de Jesús. Schelling se contentaba con entenderlo. Hölderlin, el más radical, quería vivir la poesía con la pasión de Jesús. En el Dionisios de los griegos creyó ver una anticipación de Jesús y así lo insinuó en su Empedokles, impulso que años más tarde encendería la locura de Nietzsche cuando leyó a Hölderlin.

En las conversaciones de los tres genios de Tübingen, a veces regadas con buen vino, el mundo convulsionado de finales de siglo continuaba su marcha. Por una parte la historia asomaba en esa revolución francesa cuyas noticias esperaban ellos con ansiedad. Los tres imaginaban que en París comenzaba a tener lugar la transformación del mundo regida por el principio de la redención universal. Por otra parte, la vida cotidiana seguía su ritmo, con sus quehaceres y, sobre todo, con sus mujeres.

De los tres amigos, Hölderlin era el más hermoso y, según cuenta Safranski, fue amado con pasión por mujeres y por hombres. A su vez Hölderlin tendía a enamorarse perdidamente de algunas mujeres. Pero algo llama la atención en sus enamoramientos. Primero, todas eran mujeres bellísimas. Segundo, casi todas estaban casadas o prometidas a otros candidatos. Esa unión entre belleza e imposibilidad no parece ser casualidad.

No olvidemos: lo que separaba a Hölderlin de Schelling y Hegel era que mientras los dos últimos buscaban la belleza de la verdad, el poeta buscaba la verdad de la belleza, es decir, por sobre la verdad, anteponía la belleza.

¿Por qué? La razón parece ser simple: porque antes que filósofo era poeta y el objetivo del poeta es la belleza, no la verdad. Pero hay algo más: la verdad es definible, la belleza, en cambio, no.

La belleza, por lo mismo, se niega a ser objeto pues nunca puede ser objetiva. Y esa indefinición, a su vez, anticipaba para Hölderlin una porción de divinidad. No es que las mujeres bellas fueran divinas pero al ser bellas podían ser vistas como un medium de la belleza divina. En cierto modo, cuando Hölderlin amaba a las mujeres, sobre todo a la que más amó, quizás porque murió prematuramente – su musa Susette Gountard, idealizada por Hölderlin como Diotima, la versión femenina de Sócrates según Platón – no amaba tanto a ella sino a la belleza que en ella se situaba.

El punto más alto de la conversión de Hölderlin en el poeta místico que llegó a ser, surgió de su confrontación con Johann Gottlieb Fichte, llamado por Safranski, “el Sartre de su época”. En un comienzo, Fichte lo deslumbró con su inteligencia y su imponente retórica.

La tesis de Fichte de que el Yo es algo viviente y no un instrumento de la razón y que, por lo mismo, hay un Yo que lo percibe todo, que lo sabe todo y que cubre todo, parecía cuadrar con la idea spinoziana de la universalidad del Ser, la “iglesia invisible” de los jóvenes de Tübingen.

Pero algo llamó la atención de Schelling quien no tardaría en comunicárselo a Hölderlin. En la frase que inmortalizara Fichte, “Yo soy Yo”, hay un problema. En tanto el yo es Yo, ese yo es el reflejo de la conciencia de quien pronuncia. Luego, ese Yo, es un objeto de la conciencia. ¿Quiere decir que la conciencia es todo el ser? ¿Entonces es el Yo un absoluto? No puede ser, pensaron Schelling y Hölderlin: precisamente porque yo soy Yo, el Yo de Fichte era, sin duda, un Dios de la Razón. Hay por lo tanto en el Yo de Fichte un déficit de Ser, anotó Schelling. El dilema lo percibió de inmediato Hölderlin: Hay, o tiene que haber, un ser más allá de la razón, algo indefinible, algo que nunca conoceremos, algo que sobrepasa a toda conciencia.

Y a ese lugar no podemos acceder ni con la lógica ni con la razón sino con otros medios. Para Hölderlin, uno de esos medios era la poesía.

Gracias a la poesía descubrimos que el yo, sea individual o universal, no es sino un islote diminuto en un océano inmenso rodeado por aguas turbulentas. Nietzsche lo llamaría el Ello. Freud recibió de Nietzsche ese legado e hizo del océano del Ello un objeto de exploración, sabiendo entre otras cosas, que iba a fracasar.

Pues la parte del inconsciente a la que tenía acceso a través de sus pacientes, era solo un borde del océano al cual nunca podremos llegar. Las aguas de ese océano llegarían a inundar el alma del mismo Hölderlin. Algunos llaman a esas aguas con otro nombre: locura.

No describiremos la dolorosa pasión de Hölderlin bajo el imperio de una psiquiatría que recién estaba naciendo, ni esa mitad de su vida recluida en una torre, la que nunca abandonó hasta el día de su muerte, en 1843. Tal vez valga decir que después de Nietzsche, fue Heidegger quien retomó la poesía de Hölderlin como base de sus ensayos filosóficos póstumos.

El concepto de “pueblo” del último Heidegger, uno que no tiene nada que ver con el pueblo-raza de los nazis, está emparentado con el pueblo de Hölderlin, más bien en un terruño, en un lugar de la infancia, en el sitio de una nostalgia que nunca nos abandona, el punto de origen y tal vez de regreso hacia esa madre que muy rara vez lo abrazó.

Un “pueblo” que es también un punto de partida en busca de una “realidad” que no yace en este mundo.

Diferentes médicos visitaron a Hölderlin durante su larga estadía en la “torre”. El más renombrado, considerado uno de los fundadores de la moderna psiquiatría, Wilhelm Weislinger, testimonió en Hölderlin los rasgos de lo que hoy se conoce como autismo. Según el gran corifeo, Hölderlin, o su yo, estaba recluido en un lugar sitiado por dos muros, uno que le impedía comunicarse consigo y otro que le impedía comunicarse con los demás.

Torre Holderlinturm

Fue otro médico más modesto, un joven llamado Cristoph Schwab, quien no se interesó por ningún diagnóstico e intento llegar a Hölderlin recitando páginas del libro Hiperion. Así logró conversar con un Hölderlin amable y asequible. Anotó Schwab que Hölderlin, al referirse al autor de Hiperion, lo llamaba Él y no Yo.

Hoy conocemos a esa transposición con el concepto de despersonalización. Más, puede que ahí haya también un enigma. Puede ser que Hölderlin quería comunicar a Schawb que su Yo ya no estaba aquí en este mundo y que el Él no era sino un sucedáneo de alguien, de un Yo que al vivir su vida había terminado siendo consumido por un fuego. Por el lento, ardiente y eterno fuego de la poesía.

Y sin embargo, Hölderlin está aquí. En estos días de muerte y pandemia, al leer su bella poesía, puedo entender que el alma de Hölderlin está viva. Y continuará viviendo a través del tiempo. La inmortalidad, al fin y al cabo, es la de las almas cuando arden.

REFERENCIAS:

– Hegel, Georg Wilhelm Friedrich: Frühe Schriften (Escritos de juventud, Madrid 1998)

– Fichte, Johann Gottlieb: Wissenschaftslehre (Fundamentos de la Crítica de la Ciencia, Madrid 2015)

– Schelling, Friedrich Wilhelm: Vom Ich als Prinzip der Philosophie oder Über das Unbedingte in menschlichen Wissen (Del Yo como principio de la filosofía o sobre lo incondicionado en el saber humano, Madrid 2004)