La casa de agua, por Fernando Rodríguez

Mail: [email protected]

Yo pertenecía a una revista venezolana que fue extraordinaria, incluso en América latina, Cine al día, que duró muchos años y yo bastantes dentro de ella. Al principio reunía prácticamente a todos los que se ocupaban con seriedad del fenómeno cinematográfico y que en su mayoría no eran originariamente especialistas en cine, sino migrantes de otras comarcas cercanas.

En ese momento el cine era muy importante y por muchas razones. Por supuesto no me voy a extender sobre el punto porque es muy vasto y complejo, me limito a decir que en una hora en que el cine americano se había saturado de sí mismo, el llamado cine de géneros, altamente codificados y por ende repetitivos –Bazin demostró que nada se parece más a una película de vaqueros que una película de vaqueros– se logró, entre otras cosas, introducir y promover mundialmente el llamado cine de autor, valga decir, un cine donde el director maneja todas las instancias fílmicas, expresa su intransferible sensibilidad y capacidades narrativas.

En buena medida se convierte en un autor semejante al novelista, al pintor o al compositor. En pocas palabras es un creador más, europeo sobre todo en ese momento inicial, que debía llevar el cine al excelso lugar que le estaba reservado por las musas, nada menos que el arte de nuestro tiempo. Por otra parte, a fines de los sesenta el cine latinoamericano comienza a escribir una de sus páginas más brillantes, un cine marginal al sistema de producción-exhibición comercial, un cine altamente politizado, con nuevas formas de realismo, documental y ficción que pretende sumarse al movimiento revolucionario que atraviesa el subcontinente.

Y ya entrados los setenta el cine venezolano parece haber llegado súbitamente a la adultez con la película de Mauricio Warlestein Cuando quiero llorar no lloro, basada en la novela de Miguel Otero Silva. Bueno, la película tenía nobleza temática y estaba bien cocinada, fue a las salas comerciales y el público respondió en satisfactoria medida. ¡Se podía! Y así comenzó el nuevo cine venezolano.

Había un viejo con muchos fantasmas y una joya, Araya. Nació no como cine guerrillero marginal, que poco se hizo aquí, sino cine para tratar de convertirse en una industria, con el ideal de autofinanciamiento que nunca llegó. Pero consiguió, buen año, mal año, la protección estatal y sorprendentes éxitos de taquilla o desastres continuados.

Desde el comienzo, y con diversos matices en el tiempo, se establecieron dos líneas en pugna entre cineastas y críticos. Entre estos últimos, mi revista, Cine al día. Unos abogaban por un cine muy comercial y taquillero que permitiera levantar una verdadera industria con suficiencia económica, postergando las exigencias de calidad, artísticas y culturales. Del otro una posición que quería que el cine produjera películas de alta calidad, autorales, que no se sumara a la polución mediática de nuestra infesta televisión, que optara por un desarrollo de la conciencia nacional y no corriera tras que una ilusa industria privada que, en verdad, nunca llegó.

*Lea también: Una lección de Francia para la Venezuela actual, por Kenneth Ramírez

Cine al día se convirtió en la vanguardia de esta segunda opción, lo cual le trajo no solo un violento repudio de los cineastas sino también el alejamiento de algunos críticos que se retiraron de ella o que desde otras publicaciones sostenían que había que tener una cierta condescendencia con un cine adolescente, frágil, que había que proteger más que criticar. Con muchos rostros estas dos líneas atraviesan toda la historia de ese nuevo cine.

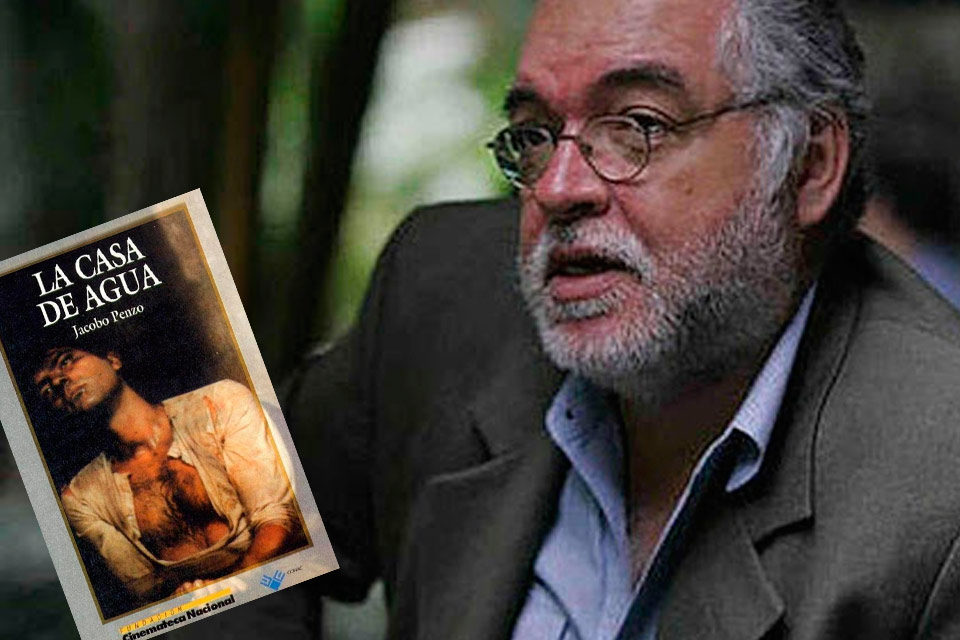

Cine al día asumió su posición sin titubeos y fue duramente crítico esos primeros años. Pero de repente surgió una inquietud, tenemos que encontrar una película que nos guste, no todo puede ser negatividad, necesitamos algo que sirva de modelo. Y lo encontramos: La casa de agua de Jacobo Penzo, su primer largo después de varios cortos, algunos muy promisorios. En el cine venezolano el primer largo muchas veces es el mejor de una obra, se hace con todos los sueños y proposiciones largo tiempo acumulados y luego va a tener un gran peso la voz estridente y condicionante de la taquilla que grita: o concedes o te mueres como productor.

La casa de agua, escribí yo, hiperbólicamente, en El Nacional, era la película más importante hecha en el país desde la llegada de Cristóbal Colón a estas tierras. Allí restaba una obra que contaba la trágica vida del poeta Salmerón Acosta y lo hacía con una enorme sensibilidad fílmica. Pero también estaba el país, durante el gomecismo, con toda su crueldad que se sumaba a la crueldad de la lepra que minaba el cuerpo del poeta.

Y estaba una visión inédita del interior del país, en este caso el oriente y su mar y su pobreza. Era una obra de un autor comprometido y un autor nuestro, adherido a nuestra tragedia como país y esos hombres valientes y redentores que caían en nuestro interminable campo de batalla histórico, pero dejaban su huella. Esta vez en una vida hecha cine, con un guión de ese gran escritor que fue Tomás Eloy Martínez, aunque terminó por no firmarlo, esas cosas pasan. Habíamos encontrado nuestra película icónica para enfrentarla a los operativos comerciales. No la he vuelto a ver desde entonces, pero hay imágenes que me quedan en la memoria con una inusual nitidez. Y, sobre todo, el dolor por esa vida agobiada por su cuerpo y su espíritu, por las pústulas y por el tirano de mierda.

Jacobo fue ampliamente reconocido por la revista. Y era la rara avis que solía visitarnos en nuestras infaltables reuniones semanales. Recuerdo que cuando ganó la presidencia de la Asociación de cineastas (ANAC) lo celebró con nosotros. Y él y yo amarramos una amistad de décadas, hasta su muerte.

TalCual no se hace responsable por las opiniones emitidas por el autor de este artículo