La vida breve de Miguelito, por Omar Pineda

Twitter: @omapin

De pronto el alboroto de la calle quedó opacado por un silencio arrollador, que me obligó a estrujar las próximas palabras, las pocas que me quedaban. Edgard percibió mi sonrojo y tuvo un gesto indulgente para librarme del atolladero en que me hallaba. Le bastó una palmadita en el hombro para probar que yo no lo había ofendido. Fue así como recuperé la normalidad con la que iniciamos la conversación, justo después de sorprenderle paseándose en su oficina como un animal obligado a pernoctar en la jaula.

A veces, sin desearlo, intentamos, sin medir las consecuencias, romper el hielo de la conversación y traer al presente hechos incómodos del pasado. Con la visita a este abogado de inmigración cometí ese error. Le conferí tanta importancia a sus apellidos Pulido Duque adosados a la placa metálica sobre el escritorio que abrí el canal de la informalidad.

De esa manera se coló, no sé si por un acto fallido o distracción, el recuerdo de hace años cuando conocí a Miguel Pulido Duque, a quien conocíamos a secas como Miguelito, y a quien por desgracia barrunté un futuro nada halagüeño. De modo que me trasladé en una tarde salpicada de sol a su oficina, lo que me recordó los días cuando vivíamos en San Agustín del Norte y solía llevar a los chamos del edificio a enseñarles a jugar beisbol en el terreno baldío entre Parque Carabobo y Parque Central.

Entonces yo, al salir del trabajo mañanero en El Nacional, intentaba distraerme con mi hijo de nueve años y sus amigos vecinos, con guantes, bates y pelotas. Todos gozábamos de esas jornadas, salvo Miguelito, quien se transformaba en un volcán si le hacían out en primera o se le deslizaba la pelota bajo las piernas.

Cuando eso ocurría el grupo, incluido su primo Freddy, lo azotaba con burlas prolongadas para ver cómo el chamo reaccionaba de manera iracunda, hasta que salía yo a calmarlos. Esa sola observación me sirvió para imaginar que, con ese temperamento, a Miguelito se le cerrarían las puertas.

«Coño, Miguelito, no te arreches y coge el guante, chamo», le ordenaba cuando ese niño gordito, corto de estatura, no lograba dominar sus rabietas y tiraba el guante contra el suelo mientras las fosas nasales se le hinchaban. De manera que lo que estaba concebido como una diversión acababa en mentadas de madre y amenazas proferidas por un niño de ocho años. Cuando le oía decirles a los otros «¡te voy asesinar!», me preguntaba si algún día como adulto Miguelito llegaría a cumplir esa amenaza ante un vecino o un compañero del trabajo.

Como el tiempo se escabulle también bajo las piernas para todos, como nos pasa con la pelota de beisbol, Miguelito quedó adosado a mi memoria como mera anécdota. Alguien a quien le costaría zafarse de una vida signada como deplorable. De un niño abandonado por la madre a las puertas del apartamento de la tía y un padre de quien solo se supo que purgaba condena por homicidio nadie podía apostar por él ni hacerse ilusiones, más aún en un país deshecho como aquel que dejamos pasar y dio entrada a los Chávez y Maduro que acabaron con las ilusiones.

*Lea también: Gol en contra, por Javier Conde

Meses después de esas jornadas beisboleras debí compartir mi tiempo entre Ars publicidad y El Globo, así que adiós a las tardes felices de beisbol. Un sábado en la farmacia de San Agustín del Norte se me apareció el tío de Miguelito con una extraña petición: usar «mis contactos periodísticos» para sacar a Miguelito del retén de menores, apresado por robo de una cadena de oro que él asegura no cometió.

Un momento, ¿qué pasó?, pregunté, temeroso de que mi presagio empezara a materializarse de forma acelerada. Nada, que el chamo se fue con dos más al estadio universitario para ver un partido de beisbol y a uno de ellos se le ocurrió arrebatarle la cadena de oro a una jeva que hacía la cola con el novio en un Zulia-Caracas. Su tío me lo jura: esta vez cree en las palabras de Miguelito tras contarle que el novio de la chica y otros más atraparon al choro, pero se les zafó y huyó con el otro cómplice. La sorpresa fue para Miguelito que al regresar a la cola con los refrescos y toparse con el bullicio, alguien le identificó como acompañante de los delincuentes, y a la Policía Metropolitana le resultó fácil llevárselo a la comisaría.

Como tenía 17 años fue referido al retén de menores de El Algodonal. Allí se lió por los problemas propios de la adaptación. Un chico pretendió robarle los zapatos y Miguelito lo apuñaló. El chamo falleció, lo que complicó más su situación legal. En concreto: Lo que me pedía el tío era que me valiera de mis contactos de periodista para que impidiera que el sobrino fuera trasladado a una cárcel de adultos ya que estaba a punto de cumplir los 18 años.

Sí, claro que me moví y, aunque avergonzado, fue la única vez que hablé con un fiscal y un juez de menores. Pero amaneció el día en que Miguelito cumplió los 18 años, justo en mitad de los trámites, y en la cárcel pasó de Miguelito a llamarse «Barrilito» apodo que le calzaron en el tristemente célebre Retén de Catia. Allí sus familiares le perdieron la pista.

Recuerdo que para esa fecha recorrí con Teodoro Petkoff, cuando incursionó como candidato presidencial, las mugrientas instalaciones del Retén de Catia. Lo menos que pensé fue en Miguelito sino en cómo salir vivo de ahí, dado que las celdas, separadas por un estrecho pasillo, convertían ese centro penitenciario de un lugar para morir.

En el recorrido, los reclusos rogaban a Teodoro que los sacaran de ahí porque cada uno de ellos, de una u otra forma, alegaba su inocencia. Por eso me alegré cuando el entonces presidente Caldera en acto más que simbólico eliminó el penal con la implosión televisada. Pero ya Miguelito se había graduado de delincuente de alta peligrosidad y se había convertido en jefe del pabellón A (entonces no existía el término pran) por lo que imagino fue víctima de la solidaridad interesada pero también de puñaladas y traiciones.

Una vida indigna que acabó el 27 de noviembre de 1992 durante el segundo intento de golpe de Hugo Chávez contra el gobierno de Carlos Andrés Pérez y que fue avivado por un motín con incendio de colchones que la Guardia Nacional no logró sofocar con otra estrategia que no fuesen los gases lacrimógenos y los disparos.

El incendio en las instalaciones del penal hizo que se desplomara una pared y varios reclusos murieron aplastados o quemados, daba igual. Entre ellos Miguelito. Silencioso ante el giro que había tomado mi relato, el abogado Pulido Duque me disculpó de nuevo, y asintiendo su cabeza como pensando que es muy difícil romper con el pasado, me conmovió «Lo que dices me lastima, pero ¿qué voy hacerle? Miguelito era mi hermano mayor».

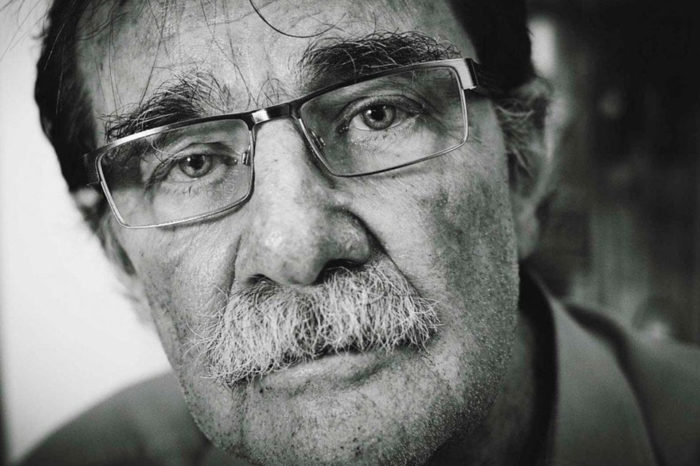

Omar Pineda es periodista venezolano. Reside en Barcelona, España