Miedo adentro, por Teodoro Petkoff

¿Cómo no volver editorialmente sobre el tema de la inseguridad ciudadana? Leer hoy el reportaje de Dubraska Romero en la página 4, sobre la situación en las barriadas de la carretera vieja a La Guaira –que continúa la serie iniciada con la carretera panamericana–, arruga el ánimo. No es asunto para encogerse de hombros. O la sociedad venezolana, como conjunto –encabezada por el Estado –, toma esto en sus manos para buscar soluciones o asistiremos no tanto al inefable terremoto social, que desde el “caracazo” se nos ha vuelto una pesadilla, como a una sostenida y permanente sucesión de pequeñas y mortíferas explosiones que día tras día van desgarrando el tejido social en la Venezuela de los más humildes.

Es imposible no asomarse sin aprensión al futuro que se confunde con un presente siniestro. O se asume de una vez que este país no tiene problema más grave y más urgente que enfrentar que el horrendo drama que envuelve la vida de alrededor de un poco más de un tercio de su población, que sobrevive en condiciones de pobreza atroz, o como sociedad terminaremos por llegar a un insoportable grado de desintegración social, que amenaza los fundamentos mismos de la vida civilizada. ¿Dramatizamos, exageramos? No deben pensarlo así los conductores del transporte público en Carabobo que trancaron ayer, durante horas, todas las vías de entrada a Valencia. Hay tanta desesperación en esa medida –que protestaba el asesinato de dos de sus colegas–, tanto de gota que derrama el vaso, que es imposible no darles la razón. ¿Qué vida es esa donde los cobradores de peaje son niños y nadie se atreve a no pagarles porque sabe que las consecuencias podrían ser funestas? ¿Qué vida es esa donde las noches del barrio son perforadas por los balazos de las guerras entre pandillas y donde el horror puede hundirse en abismos de masacres tales como la de Petare?

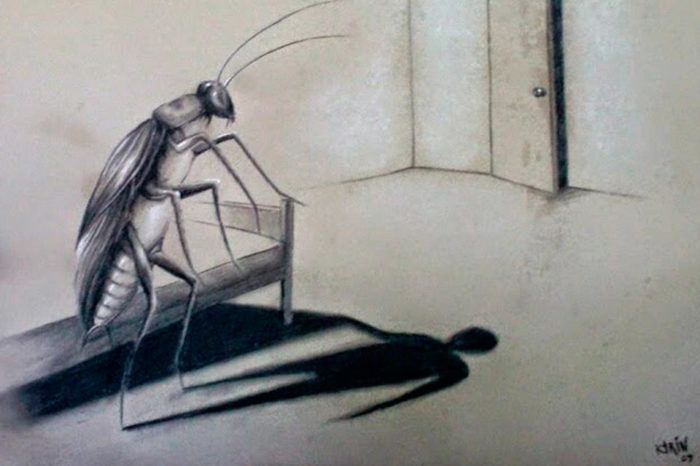

Hay dos Venezuelas. Una trata de protegerse con policías privadas, cerrando sus calles y avenidas con casamatas y rejas; otra vive en la desprotección casi absoluta de sus barrios sin ley. Ambas viven en el temor.

Ambas son víctimas de nuestro creciente fracaso como sociedad. Ambas son víctimas del colapso del Estado en el cumplimiento de la más elemental de sus atribuciones: garantizar la seguridad de sus ciudadanos. Hemos llegado a un punto en el cual no basta con pensar la seguridad ciudadana como un problema estrictamente policial, aunque esta dimensión sea esencial. ¿Este país tiene respuestas para millones de sus habitantes para quienes la vida cotidiana es un tormento de desempleo, bajos salarios, “matatigrismo”, escolaridad precaria, inexistencia de seguridad social y un entorno habitacional, cultural, mediático, político, que profundiza la desesperanza? Si no las tiene o no las produce a corto plazo, cuando el futuro nos alcance tal vez ya no tendremos tiempo de arrepentirnos de nuestra desaprensión de hoy.