Comerse la luz, por Miro Popić

Twitter: @miropopiceditor

No hay nada más inútil que un semáforo, al menos en la Venezuela de hoy, aunque ya la tendencia venía desde la Venezuela de ayer. La mayoría no funciona y, si lo hacen, es más el tiempo que pasan sin energía eléctrica que funcionando. Y, cuando funcionan, no muchos lo respetan. Que levante la mano el que no se ha comido una luz roja. No veo muchas. Por ahí viene la cosa: comerse la luz.

El semáforo, según el DRAE, es un “aparato eléctrico de señales luminosas para regular la circulación” y vale también para cualquier sistema de señales ópticas. El primero en el mundo se instaló en Londres el 9 de diciembre de 1868, inventado por John Peake Knight para controlar el paso en las vías ferroviarias. La idea ya venía circulando en Europa con un sistema de torres de señales de banderas de día y luces de noche. Con la proliferación del automóvil, el semáforo se institucionalizó a partir de luces rojas y verdes hasta que en 1920 William Potts añadió la luz amarilla para marcar la transición entre avanzar o detenerse.

¿Qué tiene que ver esto con la comida? Nada, o muy poco. Para lo único que puede servir es para llevar un control sobre quien come o no en un restaurante o para abrir una nueva oportunidad de negocios sin pagar impuestos. Ahora parece que al que le salga rojo no comerá salvo que sea rojo rojito y pague con verdes, agrego yo.

Según la teoría del color, el color no existe. Es una sensación causada por los rayos luminosos que impresionan los órganos visuales. Es solo una percepción que se genera de la descomposición de la luz blanca que proviene del sol. Sin embargo, los colores están allí, a la vista de todos.

Ya desde la edad media muchos cocineros se ocupaban más de la apariencia de los platos que de su sabor. Bruno Lauriou, en La cocina medieval (siglos XIV y XV), cuenta que “era la apariencia lo primero que se apreciaba en un plato, y las especificaciones específicas sobre el color que figuraban en un menú culinario les permitían saber si el plato era un éxito y controlar su realización. La búsqueda cromática que muestran las recetas no eran solo el resultado de alguna fantasía, por lo general calificada de extravagante y extraña, sino que reflejaba en realidad el estatus cultural de cada uno de los colores”.

*Lea también. Los pueblos, las casas y su gentilicio duelen como heridas, por Rafael A. Sanabria M.

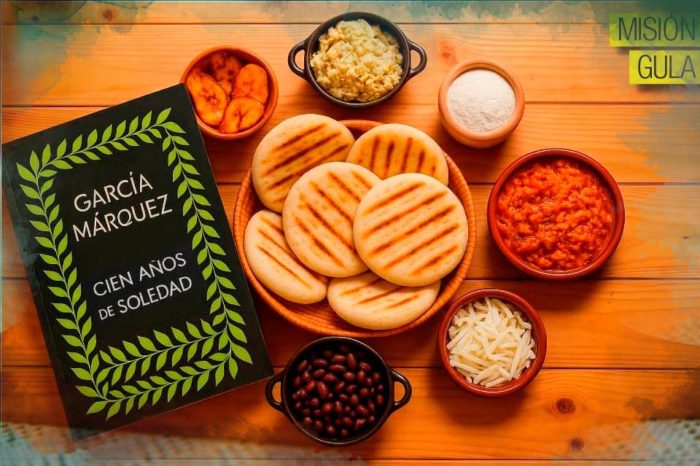

¿De qué color es la comida venezolana? La policromía alimentaria venezolana, desde su formación, está dominada por los tonos ocres, marrones y amarillos signados por la carne frita o asada y sus derivados, por el maíz pilado originario, un guiso de pescado, el plátano maduro, las caraotas fritas y refritas, donde el marcador principal es la ausencia del verde.

Fíjense, por ejemplo, en un plato de pabellón, en una cachapa con queso, en un asado negro o en un pasticho de lo que sea. Lo más verde que encontramos está en las hojas de las hallacas que son de plátanos pero no se comen. El verde se luce solo con un ingrediente, el aguacate, y una planta saborizante, el culantro. Hay que subir a los Andes para encontrarse con los verdes tonos de una sopita de arvejas bien caliente para mitigar el frío.

Dicen que la comida entra por los ojos y esto tiene que ver más con la presentación, pulcra y atractiva, que con el significado de los colores y su contenido nutricional.

El rojo es atractivo, estimula el apetito y provoca la secreción de adrenalina, aumenta la sensación de hambre. El azul, en cambio, suprime el apetito y reduce el hambre, por eso no hay comidas azules. El naranja estimula todos los sentidos, ayuda al apetito y favorece la conversación. El verde tiene efectos depurativos y reguladores, se asocia con la frescura y la vitalidad. El amarillo nos recuerda el sol y la vitamina C que ayuda a la formación de colágeno, bueno para las articulaciones y el sistema inmunitario. Los alimentos morados son ricos en antocianos, ayudan a la memoria y aumentan las funciones urinarias.

Volviendo al tema inicial, ¿qué podemos decir? Que el hambre es tan grande en Venezuela que no solo nos comemos la luz, nos comemos el semáforo completo.

Miro Popić es cocinólogo. Escritor de vinos y gastronomía.