El amor todo lo puede, Pablo M. Peñaranda H.

Twitter: @ppenarandah

«El amor no tiene cura, pero es la única cura para todos los males».

Leonard Cohen.

Existe cierta fascinación cuando nos acercamos al estudio de la teoría del inconsciente y los mecanismos de defensa del yo, pero, más fascinante aún, es la construcción y expresión de los sentimientos, particularmente el amor, cuyo efecto es tan poderoso, que a veces, el lenguaje es incapaz de expresarlo, en una palabra. El amor es una necesidad humana que se hace indescriptible en su belleza, dramatismo y complejidad. Por el amor llegamos a la piedad o a la compasión, que es quizás el constructo más elaborado de nuestro desarrollo filogenético, a lo largo de más de 70 millones de años.

Hemos sostenido en diversas publicaciones, que esto es, lo que no podrá encontrarse en la inteligencia artificial y, lo que nos diferenciará por siempre, de los robots de última generación.

*Lea también: Inconsciente o ideología, por Pablo M. Peñaranda H.

La compasión ha sido motivo de obras literarias y de films maravillosos como La Vida es Bella de Roberto Benigni, donde un padre, encerrado en un campo de concentración, modifica la realidad a cada instante, para que su hijo tenga una vida de niño sin sufrimiento en aquella tragedia monumental o, Good Bye, Lenin! de Wolfgang Becker, donde se narran las peripecias de Alex, cuya madre de ideas socialistas se encuentra en delicado estado de salud, para que ella no se entere en sus últimos días, que está viviendo en una Alemania reunificada y capitalista.

En la literatura recuerdo el hermoso cuento de Julio Cortazar La Salud de los Enfermos, donde una madre pierde un hijo y, como se encuentra delicada de salud, el médico recomienda no informar de esa tragedia y, el resto de la familia se dedica a escribir falsas cartas y narraciones, para ocultar el accidente automovilístico que cobró la vida del hijo.

Lo cierto es, que todos los humanos en mayor o menor grado están a merced del amor y de sus consecuencias, en este mundo finito de nuestras vidas.

El cuento es, que mi madre vivía en un lugar aledaño a El Junquito y cuando comenzó para ella, ese vergonzoso camino de la visita a los médicos, era todo un lío obligarla a bajar a Caracas.

En un par de oportunidades fue atendida por una médico internista cuyo afecto y cariño hizo impronta en ella, por lo que, de vez en cuando me preguntaba por la Dra. y yo, le inventaba saludos e indicaciones sobre los cuidados en la salud. Pero ocurre que en esos domingos en los cuales yo pasaba por ella, a fin de disfrutar de unos almuerzos en los restaurantes que existían en la carretera, vía hacia el poblado de El Junquito, se produjo, eso que llamaba André Bretón -el azar objetivo- y, apareció en el restaurante esa versión femenina de Hipócrates, que luego de una decena de rogatorias, accedió a compartir nuestra mesa. Venía de dejar al mecánico quien le había hecho una reparación a su carro, dado que debía salir de Caracas al día siguiente. Su agotamiento era evidente, pero apenas habían trascurrido unos minutos, comenzó una camaradería entre mi madre y ella. Parecían dos comadres que, pese a la diferencia de edad, querían contarse todo y reírse de sus andanzas.

El almuerzo trascurrió divinamente y al llegar al café, mi madre insistió en tomárnoslo en su casa, que no se encontraba lejos del lugar, dado que ese café había sido sembrado y procesado por ella. Yo puse en guardia, a la amable facultativa, diciéndole que era un truco de mi madre para ponernos a trabajar en su huerto, bien regando, podando o aporcando los árboles. Entre risas, ella insistió que mi progenitora hiciera el trayecto en su automóvil, con el pícaro argumento que toda su vida había querido convertirse en agricultora

Ya en la casa deleitándonos con el café, mi madre apareció con un morrocoy recién nacido que en una cría sorpresiva había aparecido en su huerto. Nunca había visto una cara más alegre. Ella tomó aquel animalito con delicadeza, igual que el famoso mimo Marcel Marseau con una flor en la mano. Al morir la tarde la despedimos con afecto y no volví a saber de ella sino tiempo después, cuando mi madre, por intentar coger unos mangos para hacer una jalea y, apoyándose en una escalera, sufrió una aparatosa caída.

La alarma apareció en nuestros hermanos cuando ella quien ya bordeaba los 80 años, se negó a visitar al médico, pese al malestar para caminar o realizar las tareas cotidianas. Acudí entonces a la maravillosa médica para que realizara una visita con cierto grado de urgencia y, ella sin dilación me sugirió día y hora y al realizar la visita, como por un encanto logró domeñar aquella fierecilla que accedió bajar a Caracas para realizarse los exámenes correspondientes. En esa visita le informó, casi como un chiste que pronto haría pareja y que tenía proyectos para que sus descendientes se ocuparan de Pepe, que así había llamado al morrocoy.

No había transcurrido un mes, cuando me informé de su accidente en esas guillotinas que son nuestras carreteras. Mi tristeza se prolongó por varios días, no podía explicarme aquellas muertes tan absurdas. Nunca me atreví a informar a mi madre sobre aquella tragedia sabiendo el dolor que le produciría. En cada visita siempre me preguntaba por ella y yo no solo ocultaba su deceso, sino que utilicé su figura para avalar diagnósticos y fármacos. Pero ocurre que, en el declive de madre, ella se negaba a acudir a las clínicas y solo invocando su nombre, acompañado de otros rogatorios accedía a la hospitalización para equilíbrala momentáneamente, gracias a los cuidados del genial y abnegado médico Vicente Recuña Torres. En sus últimos días me preguntó por ella, con voz sin fuerzas que presagiaba el adiós sin retorno y, yo, le prometí traerla con tal convencimiento, como si aquella promesa estuviera, perfectamente, en capacidad de cumplirla.

Ocurrió lo inevitable y en los días posteriores, hundido en mi sufrimiento, me vi escribiéndole a aquel ángel de la medicina, una larga carta sobre los últimos días de mi madre y como todos los hijos y nietos hicimos lo posible para que ese tránsito fuera lo menos doloroso posible. De alguna manera esa introspección hizo disminuir mi nostalgia, porque cuando hacemos las cosas con amor, esas transformaciones de la realidad se convierten en verdades. Esa es la fuerza del amor incondicional, que todo lo puede.

Solo eso quería contarles.

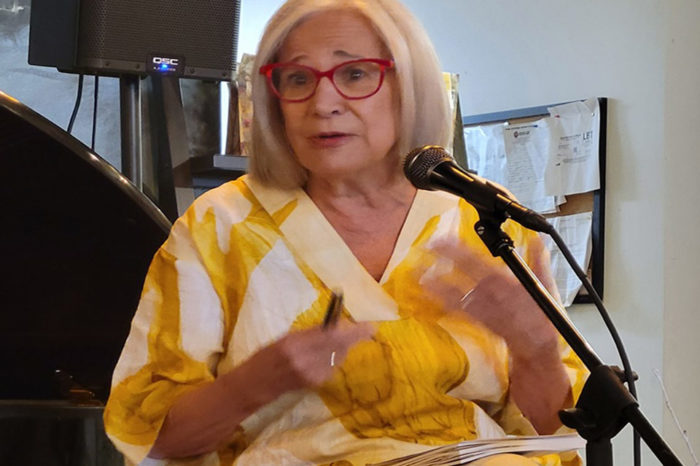

Pablo M. Peñaranda H. Es doctor en Ciencias Sociales, licenciado en Sicología y profesor titular de la UCV

TalCual no se hace responsable por las opiniones emitidas por el autor de este artículo.