El Van Gogh criollo, por Pablo M. Peñaranda H.

Twitter: @ppenarandah

Naces solo y mueres solo,

y en el paréntesis la soledad es tan grande

que necesitas compartir la vida para olvidarlo.

Erich Fromm

En esos años, América Latina era una vitrina de sátrapas, la mayoría de los países mostraban gobiernos represivos, algunos con uniformes y otros de civiles, pero todos tenían en común la aplicación de la represión abiertamente. En primer lugar, contra las organizaciones de izquierda, pero más de las veces se extendía a los partidos socialdemócratas e incluso a miembros de los partidos socialcristianos.

En algunos países las cárceles estaban apiñadas de gremialistas de las distintas profesiones liberales y de sindicalistas que habían dirigido huelgas reivindicativas para beneficio de sus agremiados. El centro de atención internacional era la represión política que existía en Chile, donde los que derrocaron al presidente Allende pretendían encarcelar a la otra mitad del país.

Con este panorama político, un grupo de pintores latinoamericanos entre los cuales se encontraban Julio Le Parc, Tarsila do Amaral, José Bracamonte Vera y una decena más, acordaron hacer una carpeta de serigrafías para desarrollar una campaña mundial autofinanciada por la libertad de los presos políticos y que a la vez, por la fama de los participantes y la calidad de las serigrafías, se convertiría en una exposición itinerante que viajaría por distintos países y continentes como una denuncia contra la tortura y una exigencia por la libertades ciudadanas a nivel mundial.

La coordinación se estableció en Venezuela, país que en aquel entonces gozaba de mayores libertades que el resto de América Latina. Para esa monumental tarea de diseño e impresión fue elegido un extraordinario y laureado pintor con quien teníamos estrechos lazos de amistad. Este amigo consideró necesario plantearnos el proyecto y casi de inmediato acordamos apoyarlo. Para ello creamos un equipo cuyos integrantes más que cohesión ideológica o política tenían en común el pleno convencimiento de lo justo de la tarea y de las posibilidades de culminarla felizmente.

El amplio y bien dotado taller también le servía de vivienda al amigo y una simple mirada permitía concluir que aquello reunía todas las condiciones para realizar las 12 o más serigrafías que se presentarían. Con gran entusiasmo se hicieron los contactos y los compromisos sobre las fechas para la entrega de cada obra.

Los dibujos comenzaron a llegar y cada una se trató con un diseño único de cuatricromía. Todo marchaba a la perfección y ya varias obras mostraban la belleza final cuando ocurrió el desastre. La hermosa e inteligente pareja de nuestro amigo decidió unilateralmente abandonar el nido, y esta circunstancia que no estaba en nuestro horizonte inmediato produjo un desánimo que entró en aquel taller como una feroz tormenta. Pasamos de la calma a un incontrolable mar proceloso.

Los horarios de trabajo se transformaron y una especie de caos apareció de inmediato. En una reunión larga y de muchas vueltas, acordamos salvar al amigo de aquella depresión terrible que no cedía pese al control médico y, de paso, evitar el fracaso del proyecto. Para ello, prácticamente nos mudamos al taller.

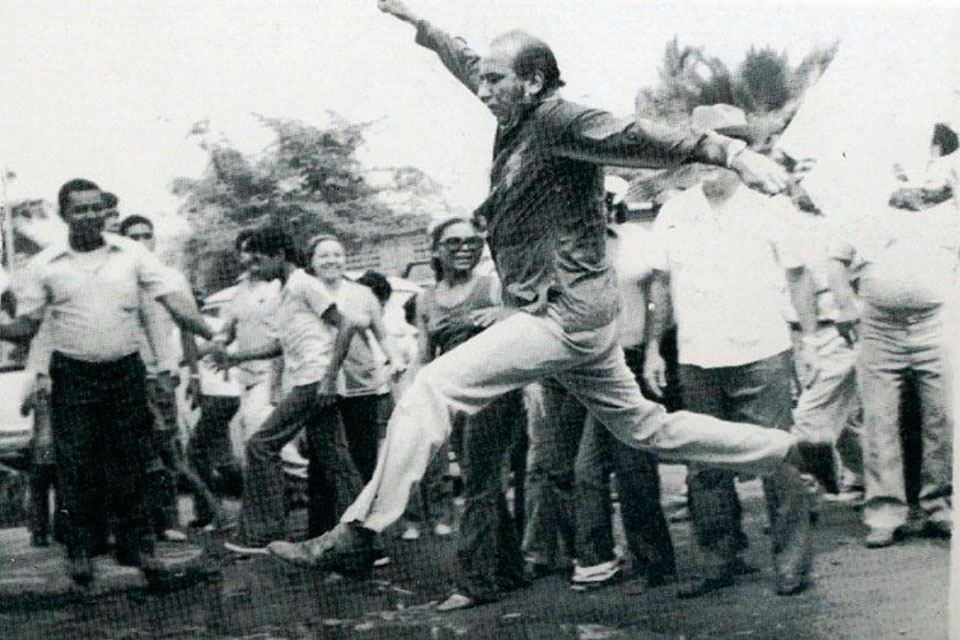

Los más fraternos nos turnamos de manera que durante el desayuno —y uno que otro almuerzo— estábamos presentes para acompañar a nuestro amigo. Algunos de estos condumios se convirtieron en una especie de terapia, donde todos animosamente terminábamos dando gracias a la vida. Los días feriados, particularmente los domingos, solíamos pasar por el apartamento del amigo a fin de realizar alguna actividad recreativa, así que en uno de esos domingos acordamos visitarlo a las tres de la tarde para buscar un segundo aire en una película recién exhibida.

*Lea también: Enrabiados: la cultura de la cancelación, por Humberto Villasmil Prieto

El pintor y caricaturista Claudio Cedeño y yo llegamos puntualmente y, pese a nuestro llamados, nadie respondió. Aterrados por lo peor, acudimos a los Bomberos a fin de forzar la entrada. Nuestra alarma fue acompañada por las observaciones de los bomberos según los cuales teníamos que correr con todas las consecuencias de la maniobra de llegar esta a tener problemas de índole legal y, de paso, nos obligaron a firmar un documento que garantizaba nuestra prisión si existía alguna demanda judicial. Firmamos el documento y de inmediato nos dirigimos al taller donde los bomberos lograron entrar y para nuestro alivio no había nadie.

Justo en el momento en que los bomberos se encontraban levantando el acta que nos conduciría inevitablemente a la cárcel, como por arte de magia apareció nuestro amigo con una alegría manifiesta.

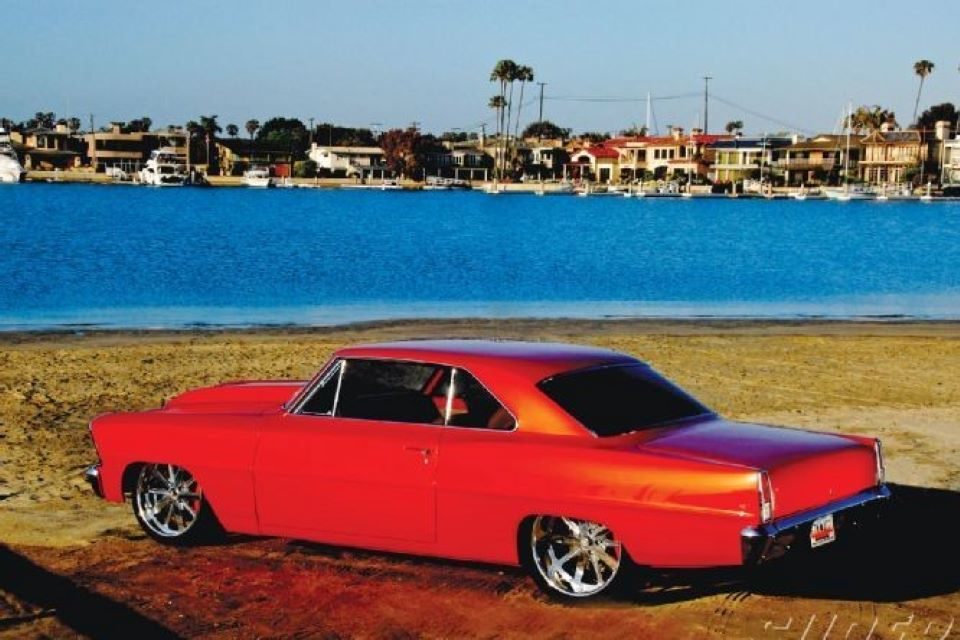

Nuestro reclamo fue de inmediato y él sin dar mayor importancia a la ventana forzada y a nuestro disgusto, nos informó que como no pudo dormir durante toda la noche, bien temprano en la mañana tomó su vehículo, un Chevrolet tipo Chevi Nova, y se dirigió al oriente del país. Llegó a Puerto La Cruz, una ciudad que se encuentra a unos 250 kilómetros de distancia, unas tres horas y media por carretera de la ciudad de Caracas.

Con manifiesto agrado narró su paseo por la playa donde había tomado un extraordinario baño de mar y había degustado una comida deliciosa, todo ello antes de iniciar el regreso a Caracas, y nos dijo con una frase cortante: «Me siento muy bien, yo creo que si Van Gogh hubiese tenido un Chevi Nova no se hubiese cortado la oreja».

Las carcajadas de Claudio y mía despertaron a los bomberos, quienes observaban detenidamente al personaje y, de forma diligente, recogieron todos los formularios y desaparecieron velozmente.

Camino a nuestros automóviles, Claudio insinuó que sería prudente pensar en cambiar nuestros carros por la marca recomendada por el amigo. Una simple razón para ello, ¡uno nunca sabe cuándo está a punto de perder una oreja!

Solo eso quería contarles.

Pablo M. Peñaranda H. Es doctor en Ciencias Sociales, licenciado en psicología y profesor titular de la UCV.

TalCual no se hace responsable por las opiniones emitidas por el autor de este artículo