Elogio del casabe en tiempos de yuca amarga

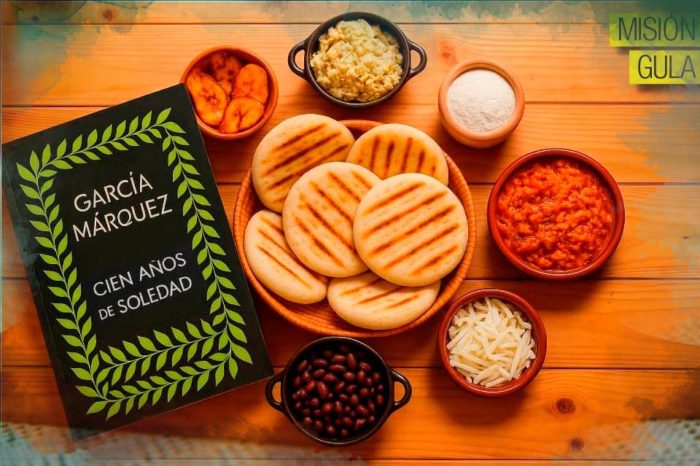

Tal vez muchos no lo sepan pero cada vez que comemos casabe comemos yuca amarga y no nos mata. Es el gran milagro de transformar la muerte en vida y ocurrió aquí, al sur del Orinoco, cuando nuestros aborígenes lograron domesticar la especie nativa amazónica luego de un intenso proceso de observación que llevó a desarrollar la primera técnica alimentaria de la historia.

La creación del casabe por nuestros aborígenes tiene una importancia cultural trascendental poco valorada por los gastrónomos y estudiosos de los sistemas alimentarios, salvo algunos antropólogos, algo generalmente ignorado por la mayoría de los cocineros o simplemente desconocida por los consumidores.

El casabe fue un triunfo de la observación humana generadora de una tecnología alimentaria que representó un avance determinante en el desarrollo de las comunidades, modificando estilos de vida, creando nuevos comportamientos de los grupos sociales, dando forma a un alimento cotidiano, perdurable y transportable que permitió el desplazamiento de las tribus amazónicas hacia la costa norte del sur del continente y las islas del mar de los Caribes.

Un producto que generó conocimientos químicos para eliminar la toxicidad de la yuca amarga – ácido prúsico – obteniendo un alimento distinto y superior a la letal materia prima original; desarrolló un sofisticado sistema manufacturero para aprovechar la yuca, rallarla y transformarla en pulpa, exprimirla para extraerle el jugo venenoso llamado yare, secarla al sol, transformarla en harina cernida para finalmente cocerla sobre una pieza de barro colocada sobre el fuego hasta lograr un pan redondo de gran tamaño y poco grosor, pan que liberó a las mujeres del trabajo diario de su elaboración, permitió acumulación de excedentes, dejando tiempo libre para la aventura y, posiblemente, también el ocio y el amor; facilitó la invención de una serie de herramientas y utensilios para pelar la raíz, para rallarla con una tabla de madera incrustada con sílex, además de una cesta flexible hecha con bejuco para exprimirla, llamada sebucán, además de un cernidor y finalmente una plancha de arcilla. En síntesis, toda una cultura que permanece casi sin modificaciones en pleno siglo XXI.

Los primeros vestigios de este cultivo se remontan unos 4.600 años en los alrededores de la laguna de Campota, golfo de Cariaco, y hay pruebas de elaboración de casabe de hace 3.550 en la margen sur del bajo Orinoco. El jesuita José de Acosta lo describió así en su Historia Moral y Natural de las Indias:

En algunas partes de Indias usan un género de pan que llaman cazavi, el cual se hace de cierta raíz que se llama yuca. Es la yuca raíz grande y gruesa, la cual cortan en partes menudas, rallan, y como en prensa la exprimen; y lo que queda es una como torta delgada, muy grande y ancha casi como una adarga.

Este pan cotidiano fue la principal fuente de calorías de las poblaciones aborígenes de los trópicos y del Caribe, una bendición de la naturaleza, que luego de 1492 se transformaría en una maldición al convertirse en el sustento base de los soldados españoles y los religiosos en la conquista del Nuevo Mundo, aunque no les apeteciera tanto, para ser nuevamente un valioso aporte luego de 1810 cuando sirvió para mitigar el hambre que castigó a las tropas del Libertador Simón Bolívar en su gesta emancipadora.

Palos y fusilamiento ofreció el Libertador Simón Bolívar en 1821, no a sus enemigos sino a sus propios soldados. ¿Razones? El consumo de yuca amarga que contiene ácido cianhídrico con resultados mortales para quien la ingiera. La orden del 31 de mayo, previa a la batalla de Carabobo que sellaría la Independencia de Venezuela, establecía 25 palos al soldado a quien se le encontrase yuca amarga o se le descubriese comiéndola y pena de fusilamiento al que se enfermase por haberla comido, luego de que se restablezca.

Los indígenas venezolanos conocían desde miles de años los peligros que acarrea el consumo de yuca sin haber sido tratada, pero lo ignoraban los soldados andinos que se enrolaron a las filas libertadoras, acostumbrados al trigo y al maíz, pero no a la yuca.

El consumo de yuca amarga sin procesar debidamente vuelve a hacer estragos en nuestra población, producto del hambre y la desesperación, y todos sabemos que la culpa no es de la yuca ni del casabe.

Deja un comentario