La expropiación de Bolívar, por Teodoro Petkoff

Bolívar ha sido utilizado prácticamente por todos nuestros autócratas y dictadores, por todos los grandes ladrones del tesoro público, como el gran legitimador de su poder, de sus tropelías y de sus latrocinios. Páez fue el primero, cuando con gran pompa ordenó traer los restos del Libertador desde Colombia. Le siguió Guzmán Blanco, quien transformó en culto semirreligioso la adoración a Bolívar. Cipriano Castro se presentó como su reencarnación y Juan Vicente Gómez fue no sólo bolivariano sino bolivarero, porque le encantaba la moneda que lleva el nombre del gran caraqueño. López Contreras creó el primer partido bolivariano, las llamadas Cívicas Bolivarianas, y Pérez Jiménez inventó una festividad particular, la Semana de la Patria, para exaltar a través de Bolívar su propia y rechoncha humanidad dictatorial. Atila, pues, no ha inventado nada. Es simplemente un eslabón más de una cadena de vivos que han pretendido mimeti- zarse tras el nombre de El Libertador para esconder sus flaquezas, pero también para diluir las miserias del presente en la memoria de una epopeya que habría sido la mejor hora vivida por nuestros pueblos y de la cual los prevaricadores que juran en vano el nombre de Bolívar pretenderían ser algo así como sus continuadores, cuando no, «modestamente», su reencarnación. El culto a Bolívar se apoya en la fe sencilla de los venezolanos, quienes mantienen con el gran hombre una relación amable y cordial, casi familiar.

Comparte un lugar en esos altares de la religiosidad popular donde se encuentran lado a lado María Lionza, el Negro Felipe, Guaicaipuro, la Virgen María y, por supuesto, Bolívar. Sobre esa fe se monta el tinglado del oportunismo y el aprovechamiento político de la vida y hazañas de El Libertador. Pero nadie como Atila ha llevado a extremos tan delirantes la manipulación del nombre de Bolívar. Lo ha hecho a lo largo de estos once años con enorme impudicia, utilizándolo como un nada desdeñable instrumento de su poder. Su mensaje es de una pasmosa simpleza.

Toda nuestra historia, a partir de la muerte de Bolívar, no habría sido sino una larga noche de casi dos siglos, en la cual todas las traiciones y desgracias se acumularon sobre la República hasta que llegó Él, «brizna de paja en el huracán de la revolución», para redimirnos y llevarnos al reencuentro con la Edad de Oro de la gesta libertadora. El revival chavista del culto ha creado su propia réplica de la Santísima Trinidad. Tres divinas personas: Bolívar, Chávez y Pueblo. Padre, Hijo y Espíritu Santo.

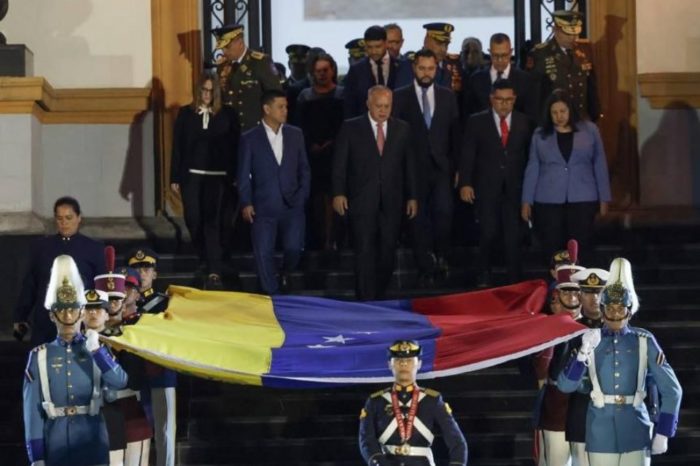

Sin embargo, nada supera hasta ahora el aquelarre de la otra noche. La apertura del sarcófago del Libertador, con aquellos exhumadores disfrazados de médicos, con los mensajes de Atila, en éxtasis, jurando que a través de sus cuencas vacías los ojos del Libertador lo habían mirado, toda aquella escenografía de pacotilla y la falsa solemnidad que se quiso imprimir al acto, batieron todos los récords de ridículo y cursilería que este régimen había implantado hasta ahora. El espectáculo no producía sino pena ajena.