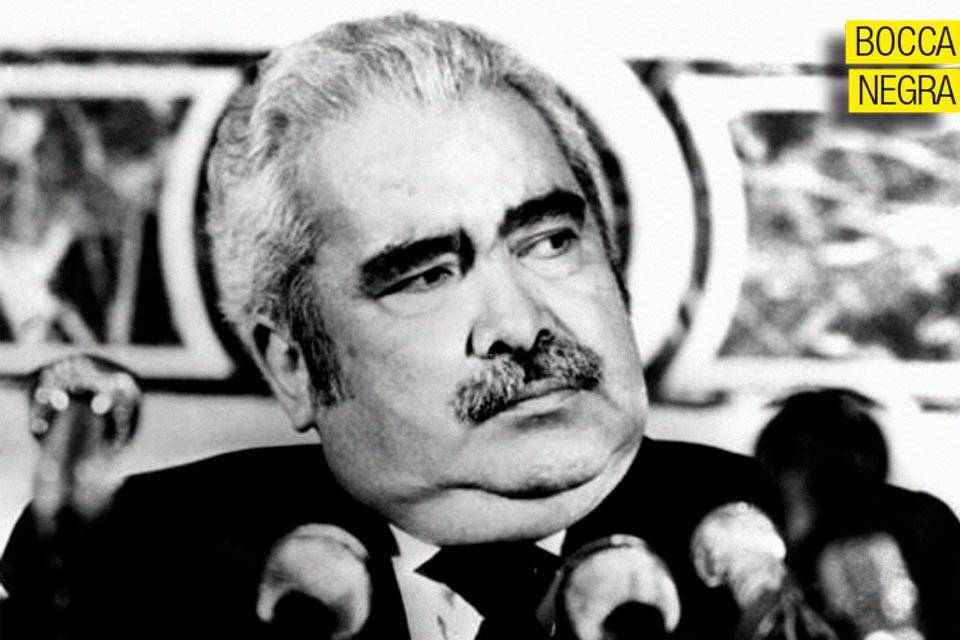

Luis Herrera Campins, por Simón Boccanegra

El recuerdo más lejano que este minicronista tiene de Luis Herrerra Campins se remonta a 1950, en plena huelga universitaria contra la junta militar presidida por Delgado Chalbaud pero en la cual ya Pérez Jiménez insinuaba la que habría de ser su dictadura. Era yo estudiante de primer año de Medicina y en el auditórium del Instituto Anatómico, en la Ciudad Universitaria, se realizaba un acto con intervención de los líderes universitarios de entonces. Allí escuché por primera vez al futuro presidente. De todos los oradores de esa tarde, que incluían entre otros al legendario «Escalera» Rodríguez, quien más me impresionó fue Herrera Campins. Nunca he olvidado la bella semblanza que hizo de Armando Zuloaga Blanco, universitario del 28, miliciano del «Falke», muerto en la batalla de Cumaná, y a quien presentó como paradigma del estudiante comprometido con su pueblo, con la democracia y con la libertad. De hecho, medio siglo después, es lo único que recuerdo de ese acto. Lo que nos dijo fue que por la libertad y la justicia todo riesgo debía ser asumido. Fue electrizante. Después lo conocí personalmente, como dirigente de su partido y como presidente, pero, por encima de todo, como ser humano. Su bonhomía llanera, su natural campechano, su sentido de la tolerancia, la chispa de su ingenio, la cultura honda de su formación y la serena dignidad con la cual sobrellevó la terrible enfermedad que terminó quitándole la vida así como la mezquindad con la cual fue tratado por el régimen actual, quedan como parte de su más preciado legado. Además, murió pobre, muy pobre, lo cual, en este país, en quien ocupó su primera magistratura, constituye toda una definición humana y política.